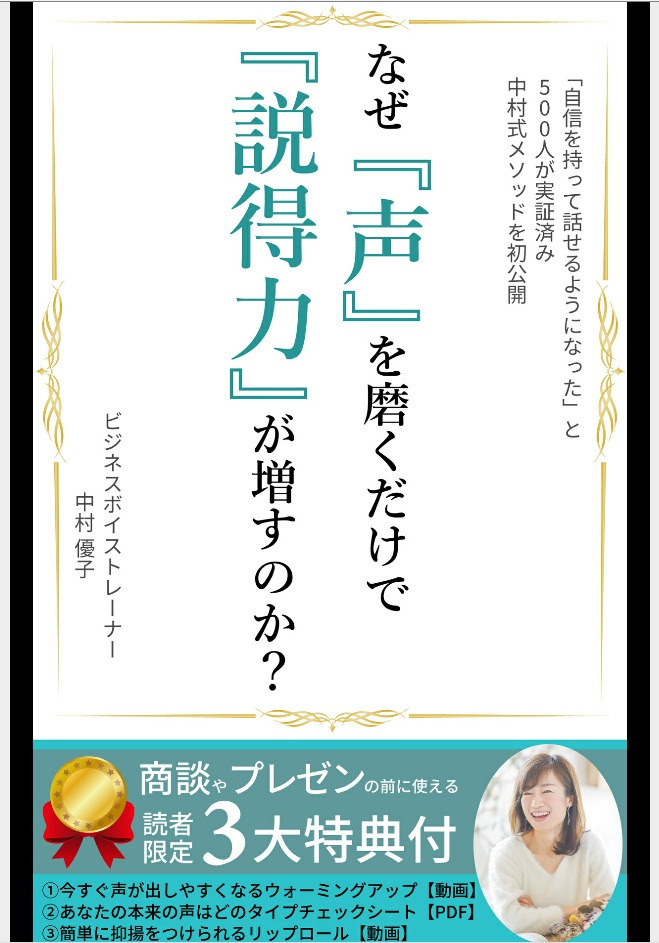

声の重要性って、本当にそこまであるの?

「声」に説得力があるという前提が怪しい

まず「声を磨けば説得力が増す」という主張って、要は「声だけで人を動かせる」ってことですよね。でもそれって、逆に言うと内容が薄くても声が良ければなんとかなる、って話でもあるわけです。で、それって本質から目を逸らしてると思うんですよ。例えば、すごくいい声の詐欺師に騙されたって人がいたとして、「でも声が良かったから納得しちゃった」って言うのは、おかしいじゃないですか。

つまり、説得力って「声」じゃなくて「中身」でしょ?って話なんです。でもこの本は、声に38%も印象が左右されるメラビアンの法則を持ち出して、「だから声が大事なんですよ」と言ってる。でもその法則、そもそも「感情が伝わらない場面での話」ですからね。「好き」と言いながら怒ってる顔してたらどっち信じますか?ってだけの話で。

ハロー効果を使うのは、ズルい戦略

声が明るいとかパワフルだと「信頼されやすい」とか「仕事ができるように見られる」って話もありますけど、それって要は「見た目で判断される」ってことなんですよね。で、それを逆手に取って、声を整えようっていうのは、要するに「中身より外見重視の人を騙すためのテクニック」にもなり得るわけです。

僕はフランスに住んでる時、フランス人の友人に「なんで日本人って会議で黙ってるの?」って言われたことがあるんですけど、それって結局「話す時の自信」だったり、「自己表現の習慣」が違うってことなんですよね。声のボリューム以前に、自分の意見をちゃんと持ってるかどうかが重要で、「声だけ」で印象操作しても、それって長期的にはバレるんですよ。うん。

なぜ「本来の声」が出せないのか?

日本語の構造が悪いって話、ホント?

日本語は舌や口をあまり使わずに発音できるから「本来の声」が出しにくいっていう著者の主張、これも正しいように見えて、かなり雑な理屈なんですよ。英語やフランス語が舌や唇を多く使うって言っても、それって単に言語の音韻構造の違いであって、「だから説得力がある声が出せる」って話ではないです。言語が違うからって、人格まで変わるわけじゃないですから。

むしろ日本語の「曖昧さ」や「空気を読む文化」が、発声よりも表現の控えめさにつながってるんじゃないですかね。で、それを無理やり「声のせい」にしてるのは、要するに根本的な問題から目を逸らしてる気がします。

自己肯定感と声の関係って、わかりにくい

自分の声が嫌いだから自己肯定感が低い、みたいな話も、ちょっと短絡的すぎると思うんですよ。たしかに「自分の声が録音で聞こえると気持ち悪い」って人は多いけど、それって別に「自己否定」してるわけじゃなくて、単に「慣れてない音だから違和感がある」ってだけなんですよね。

で、それを「声を好きになることが自己肯定感アップにつながる」って方向に持っていくのは、ちょっと無理があるというか、自己啓発っぽい論理になってしまってる気がします。声を磨くことが自信になるっていうのは、まあ間違いではないんですけど、「声が変われば性格も変わる」っていうのは、ちょっとオカルトっぽい話です。

ビジネスで「声」が武器になるのか?

声で年収が決まる?そのデータ、ほんと?

「低い声の経営者は年収が高い」っていうアメリカの調査結果が紹介されてるんですけど、そういうのって「相関関係はあるけど因果関係は不明」なデータの典型例なんですよ。つまり、「声が低いから成功した」のか、「成功してるから自信がついて声が落ち着いた」のかが分からないんですよね。

要は「結果から逆算して理由をこじつけてるだけ」なんですよ。そういう話って、自己啓発本ではよくあるんですけど、冷静に見たら「それって本当なの?」って話なんです。結局、成功した人を後から見て「この人はこうだったから成功した」って言うのって、占いと変わらないんですよね。

商談クロージングに「声のパワー」って必要?

商談のクロージングでパワフルな声を出すと信頼感が増す、ってのも、たぶん一理あるんですよ。でも、それって結局「自信があるように見える」ってだけの話なんですよね。実際、商談で一番大事なのは「相手のニーズを理解して、的確に提案できるかどうか」であって、声のトーンはその補助にすぎないんですよ。

つまり、「声を鍛えることで商談がうまくいく」っていうのは、要因の一つでしかなくて、声だけで全てが変わると思っちゃうと、他の重要な要素をおろそかにする危険があるんです。要は、声だけ磨いても、プレゼンが下手だったら意味ないよね、ってことなんですよ。

実践トレーニングの効果って、どうなの?

リップロールや深呼吸、それって科学的?

リップロールとか深呼吸とか、あっかんべー練習とか、いろいろ紹介されてますけど、これってどれも「緊張をほぐす」効果はあるかもしれないけど、それで説得力が増すかどうかは別問題なんですよ。喉が開いて声が通りやすくなる、ってのは物理的な変化だけど、「人に伝わるかどうか」はもっと複雑な話ですから。

要は、「話す内容」と「論理展開」と「相手への理解」のほうが重要で、そこをすっ飛ばして「とりあえず声を変えましょう」ってのは、ちょっと順序が逆なんじゃないかと。うん。

即効性はあるけど持続性はどうなの?

声を磨くことで「その場限り」のパフォーマンスは上がるかもしれません。でも、それってあくまで「一時的な効果」であって、持続的に人を説得したり、信頼を得たりするためには、やっぱり内容や人間性が大事になると思うんですよ。

だから結局「声がいい人」が得をする社会って、ちょっと歪んでるというか、「声が良くない人」が不利になるってことでもあるんですよね。で、それを「じゃあ全員が声を鍛えればいい」って方向に持っていくのは、なんかおかしい気がします。

「声」を磨くより先にやるべきこと

言語化能力の方が圧倒的に重要

声が良くても何を話してるのかわからない人って、結局聞く気にならないんですよね。逆に、ちょっと声が高いとか滑舌が悪くても、話の筋道がしっかりしていて、聞き手の疑問を先回りして答えるような話し方をする人は、すごく説得力がある。これって要は「声」よりも「言語化能力」がモノを言うってことなんですよ。

で、この本には「言葉選び」とか「論理展開」の重要性があまり書かれてない。そこが問題で、「声だけでどうにかなる」っていう発想は、結局中身が伴ってないとバレるんですよ。要は、中身がスカスカなのに声だけデカい人って、ただのうるさい人ですから。

結局、聴衆のことを考えられるかどうか

説得力って、「相手のことをどれだけ考えて話せるか」によって変わるんですよ。相手が何に困ってるのか、どんな情報を欲してるのかを考えて、その人に合わせて話すっていう姿勢があって初めて、「伝わる」話になるんです。

「声」ってのはその伝達手段の一つにすぎないのに、そこにフォーカスしすぎると、「声を良くする」ことがゴールになっちゃう。で、声が良くなったら「話せてる気になる」けど、実は中身は空っぽだった、っていう現象が起きるんですよね。これはかなり危険な勘違いで、「伝わった」と「響いた」は別物なんですよ。

ビジネスでの説得力とは何か

結局は「信用」の積み重ね

ビジネスで説得力を持つっていうのは、単発の話し方じゃなくて、日々の行動や誠実さの積み重ねでしかないんですよ。要は「あの人はちゃんとやってくれる」「話が筋通ってる」という信頼があって初めて、言葉に重みが出るんですよね。

だから、「声」で信頼感を演出するのは、あくまで補助輪なんですよ。補助輪があるから自転車に乗れるってわけじゃなくて、本当は「漕ぐ力」と「バランス感覚」が必要なんです。声だけで信頼感を演出しようとするのは、「脚力ないのに補助輪だけで100km走ろうとする」みたいなもんです。

声に頼ると、逆に不安定になる

プレゼンや商談で「今日は声が出てないからダメかも」とか思い始めると、それってもう「声に依存してる状態」ですよね。で、それってすごく不安定なんですよ。天気が悪いと気分が落ちる人みたいに、外部のコンディションに左右されるというか。

本当に説得力がある人って、「今日は声が出ないから別の手段で伝えよう」とか「淡々とでも筋道を立てて説明しよう」って切り替えができる人なんですよ。そういう柔軟さがないと、結局「声が出なかったら終わり」っていう、すごく不自由な話し手になっちゃうんです。

声を磨く価値があるケースもある

感情を伝えたい時には有効

一方で、声の抑揚やトーンが感情を伝える手段として重要なのは事実です。特に感謝とか謝罪とか、言葉の内容以上に「気持ち」が大事な場面では、声の質が与える印象は大きいです。これはラジオや朗読とか、声が主役になる分野だと顕著ですね。

だから、「声を磨く必要がない」と言いたいわけじゃないです。ただ、それを「説得力の核」として語ってしまうと、他の重要な要素が見えなくなるのが問題なんです。要は、声って「調味料」なんですよ。料理の味が決まるのは、あくまで素材と調理法であって、調味料は最後のひと押しなんです。

自己表現に苦手意識がある人には効く

あと、声を磨くことで「自分に自信がついた」というケースもあるので、それは全否定できないです。特に「自分の声が嫌い」と思ってる人が、少しずつ声を出せるようになって、人前で話すことに慣れていくっていうのは、実際いいプロセスだと思います。

ただ、それって「声」じゃなくて「自己肯定感」や「対人経験の積み重ね」による成長なんですよね。声はそのキッカケに過ぎない。それを「声さえ変わればすべて変わる」みたいに言っちゃうのは、ちょっと盛りすぎだと思います。うん。

まとめ:声よりも「思考」と「誠実さ」

結局、説得力を本当に支えるのは「思考の筋道」と「誠実さ」なんですよ。何を考えて、どう伝えるか。そしてそれがどれだけ誠実な態度から来ているか。これがあるからこそ、言葉が相手に届くわけで、「声」だけで何とかしようとするのは、近道どころか遠回りなんです。

声を磨くことが悪いとは言いません。でも、それは「伝えたいことがある人」が、それをもっとクリアに届けるためにやるべきことであって、「声がいいから説得力がある」という発想は、ちょっとズレてるんですよね。

要は、「声」はあくまで道具なんですよ。中身がなければ、その道具はただの飾りにしかならない。で、そういう飾りだけで勝負しようとしてる人が多すぎる気がするんですよね。どうでもいいですけど。

コメント