声は才能ではない、という前提の再考

声の善し悪しは「運」じゃなくて「技術」なんですよね

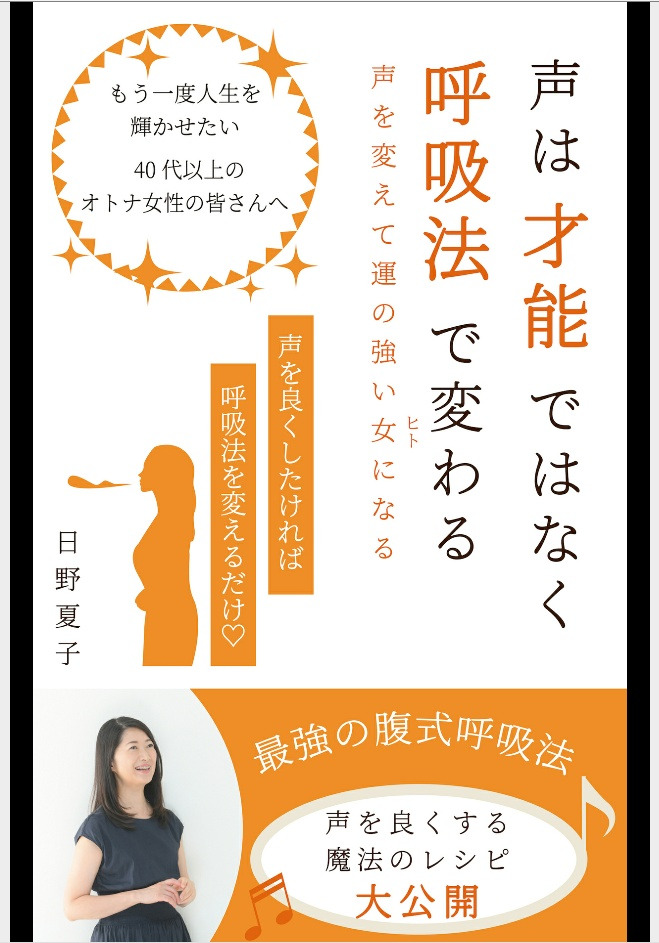

まずこの本のタイトル、「声は才能ではなく呼吸法で変わる」ってのは、わりと重要な視点を含んでますよね。世の中には「声が通らないのは生まれつき」とか「私は地声が嫌いだから仕方ない」とか、声に対して諦めてる人が結構多いんですけど、それって本当に事実なんですか?って話なんですよ。

要は、才能っていう言葉で片づけちゃうと、努力の余地を放棄するわけです。で、著者は「いやいや、呼吸法で変わりますよ」と。その主張はかなり健全で、論理的な構造になってるんですよね。実際、腹式呼吸を身につけることで声の出し方が変わるっていうのは、声優や俳優の訓練でも当たり前の話ですから。

結局、「才能じゃない」っていう話は、自分の問題に向き合う覚悟があるかどうか、っていうメンタルの話でもあるんですよ。

腹式呼吸の重要性を甘く見てる人が多すぎる

呼吸って自律神経と直結してるので、うまく使えればリラックスにも集中にも使えるんですけど、多くの人はそれをただの空気の出し入れだと思ってるんですよね。で、日本語って構造的に胸式呼吸に偏りやすいので、それが声の弱さに繋がると。つまり、構造的な欠陥があるわけです。

じゃあ、それに対してどうアプローチするかっていうと、著者がやってるように「寝ながらお腹に重いものを置いて練習する」って、かなり理にかなってますよね。要は、自分の体を騙しながら、習慣を上書きするってことです。そうやって地味だけど効果的なトレーニングを続ける人が、最終的に「声が通る人」になるわけで。

結局、才能っていう言葉に逃げてる人は、そのプロセスすら始めてないんですよ。

声の「設計」という発想が足りない人たち

声も「デザイン」できる時代です

「呼吸・発声・共鳴・滑舌の4要素」とか、けっこう意識高い感じの言葉が並んでますけど、これって逆に言うと「その4つを意識すれば声は変わる」ってことですよね。これって、すごくシステマティックな考え方で、まさに声の「設計」です。

たとえば滑舌をよくしたければ、筋肉を鍛える。共鳴を良くしたければ、響くポイントにフォーカスする。これって、スポーツや楽器の練習と変わらないんですよ。で、そのプロセスをちゃんと分解して提示してる時点で、この本ってわりと「理系的」な構造なんですよね。

で、面白いのは「ゾウのポーズで声を出す」っていう、ちょっと変な練習法がちゃんと機能してるってところ。要は、身体の構造を使って、効率よく発声する方法を探るってことなんですけど、日本の教育って、こういう身体的アプローチをあんまり教えないんですよね。

録音して自分の声を客観視する重要性

自分の声って、外から聞こえるのと内側で響いてる音が違うんで、ほとんどの人は「録音した声が嫌い」って言うんですけど、それって自分を知らない証拠でもあるんですよ。で、この本では「毎日録音して確認しろ」って言ってるんですが、これはめちゃくちゃ合理的です。

なぜかというと、録音された声こそが「他人に聞こえている自分の声」だからです。つまり、それが現実なんですよ。で、それに向き合うことで「どうすればもっと良く聞こえるか」っていう工夫ができるようになる。

要は、声って「内的な感覚」じゃなくて、「外的な評価」に対してチューニングするものだっていう視点が必要なんですよね。

声が人生を左右する、という現実

第一印象の38%が声で決まるって、かなりヤバい話

この統計データ、「第一印象の38%が声で決まる」ってやつ、冷静に考えると結構エグいですよ。つまり、見た目や話の内容よりも、「どんな声で話してるか」が重要だってことですよね。で、それを意識してる人って、社会にどれだけいますか?って話なんです。

例えば、就活の面接で「声がいいですね」って言われた人と、何も言われなかった人の間にあるのって、「才能」じゃなくて「努力の有無」なんですよ。そこを履き違えて「声が小さいのは仕方ない」とか言ってると、損をするのは自分なんですよね。

結局、「声はスキル」だと認識できるかどうかが、人生の分かれ道になるってことです。

英語を話すと声が大きくなる現象の本質

日本人が英語を話すときに自然と腹式呼吸になって声が大きくなるっていう事例、これけっこう面白いんですよ。要は、言語が違えば発声方法も変わるっていう身体的な変化が起きてるわけで、これは文化と肉体の接点みたいな話なんですよね。

つまり、「日本語が胸式呼吸を前提にした言語構造である」という前提が、日本人の声を小さくしてるとしたら、それを壊すのは意識的なトレーニングしかないってことです。で、その解決策が「英語をしゃべる」ことだったり、「腹式呼吸を身につける」ことだったりするわけです。

文化に縛られてる人って、自分の声が変えられるっていう発想すらないんですよね。

日常の中でできる「声のメンテナンス術」

「吐いてから吸う」呼吸法の本質

この本の中で強調されている「吐いてから吸う」という呼吸の順序、これは呼吸法を根本的に見直す大きなヒントになります。多くの人が「吸ってから吐く」っていう意識で生きてますけど、それって無意識の浅い呼吸なんですよね。で、浅い呼吸ってのは自律神経を乱すし、声も細くなるし、メンタル的にもブレやすくなる。

結局、「ちゃんと吐く」ことで、自然と空気が入ってくるようになるんです。これって人生にも言えることで、ちゃんと手放さないと、新しいものって入ってこないんですよ。で、その流れを作ることで、身体の内部が整う。だから「呼吸法は人生のリズムを整える」って言っても過言じゃないです。

日本って、何かを積み上げる教育はしても、「吐く」ことを教えない文化なんですよね。ストレスも声も、結局「溜め込む」ことでダメになるっていう構造が見えるわけです。

鼻呼吸で守られる声と健康

鼻呼吸を習慣にすることで、声だけじゃなくて体調も整うっていうのは、けっこう見落とされがちなんですよ。特に現代人って口呼吸が多いんですけど、これが喉の乾燥やイガイガ感、果ては睡眠の質の低下につながってるんですよね。

で、鼻呼吸ってのは「自然なフィルター機能」が働くので、声帯にも優しい。つまり、喉の調子が良くなるから、声が安定して出せるようになる。結果的に、発声そのもののコントロールがしやすくなるんです。こういう生理的な仕組みを理解して、生活の中に落とし込める人って、声だけじゃなくて人間としての基盤も強くなるんですよ。

それができる人とできない人の差って、見えにくいけど明確に「生きやすさ」につながるんです。

「努力」の方向が正しければ結果は出る

毎日5分の積み重ねが声を変える

「1日5分のトレーニングで変わる」っていう主張、これって努力のミニマム化を意味してるわけで、非常に合理的なんですよね。多くの人は「頑張らないと変わらない」と思い込んでるけど、実は「方向が正しければ小さな努力でも変わる」ってのが現実なんです。

で、この本で紹介されてるトレーニング法って、どれも習慣化しやすいんですよ。仰向けに寝て呼吸したり、ゾウのポーズで声出したり、録音して確認したり。つまり、「時間がない」「忙しい」って言い訳を潰せるレベルの行動なんです。

そうやって、面倒くさがりでもできる範囲にまで落とし込まれた努力って、ある意味で一番強いんですよね。なぜなら「継続できる」から。結果、続けてるうちに周囲と明確な差が出る。で、その差が「才能があるように見える」ってだけの話なんです。

トレーニングしない言い訳を潰す設計思想

多くの人は「やる気が出ない」「モチベーションがない」とか言ってやらないんですけど、それってただの言い訳なんですよね。この本では、そういう言い訳を潰すための工夫がしっかりされてるんです。たとえば「録音する」って行為は、行動の成果がすぐ可視化されるから、モチベーション維持につながる。

要は、仕組みで自分をコントロールするって発想なんですよ。で、それが声の訓練だけじゃなく、生活全般に使えるスキルになる。だから声を変える努力って、単なる発声練習じゃなくて、「自分の使い方を設計し直す」っていう広い意味を持ってくるんですよ。

つまり、声を通して人生のチューニングができるようになる、ってことです。

声の再設計は「運の強い女」に繋がるか?

「運が良さそうに見える人」は声で得してる

この本の副題、「運の強い女になる」っていうフレーズ、いかにもスピリチュアルな響きがありますけど、実際はめちゃくちゃ現実的なんですよね。というのも、「声が通る人」「自信を感じさせる声を出せる人」って、周囲に安心感を与えるんですよ。結果、仕事が回ってくる。恋愛でも信頼されやすくなる。そうすると、「あの人って運がいいよね」って見られるわけです。

でも、それって運じゃないんですよ。声の印象で人間関係のスタートラインが有利になるから、結果的にチャンスが多くなるだけ。つまり、声というツールを最適化した結果、運がよく見えるだけなんです。

結局、「運の強さ」って、準備ができてる人間に向かって集まってくるんですよね。

声が変わると「自分の中の他人」も変わる

最後に一番大事なのは、声が変わると自分の自己認識も変わるってことなんですよ。録音して確認することで、自分の声を「他人の耳」で聴くようになる。で、それをコントロールできるようになると、「他人からどう見られてるか」を意識して動けるようになる。

これって、セルフブランディングの一種なんですよね。で、そうやって自分をデザインできる人間って、どんどん他人との関係性もコントロールできるようになる。だからこそ、「声を変える」ってのは単なる発声技術の問題じゃなくて、「生き方の再設計」に近い行為なんです。

結局、「自分の声に責任を持てる人」は、自分の人生にも責任を持てるようになる。で、そういう人こそが「運のいい人」に見えるようになるんです。

コメント