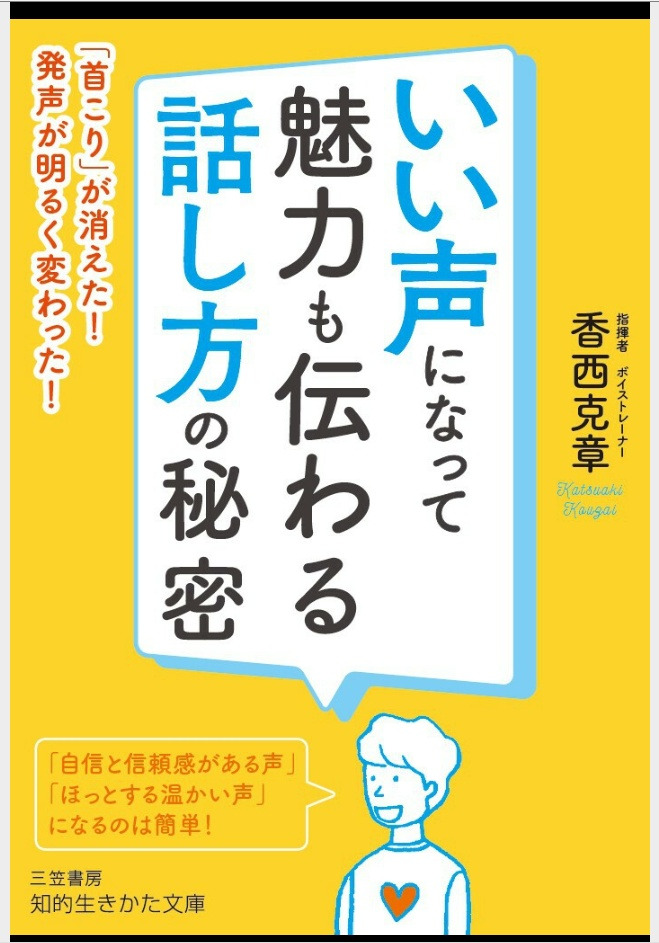

声が持つ「見えない武器」としての価値

声の力を軽視する日本社会のズレ

要はですね、日本人って「声」っていうものの重要性をあんまり理解してないんですよね。メラビアンの法則で言われているように、言葉の意味そのものよりも、声のトーンとか態度の方が影響力が強いっていうデータがあるわけですよ。でも、いまだに日本では「何を言うか」ばっかり重視して、「どう言うか」に無頓着な人が多い。だから、コミュニケーションで損している人もめちゃくちゃ多いんですよね。

結局、言葉なんて適当でも、声がいいと「この人は信頼できそう」とか「この人の話、もっと聞きたいな」って思われるわけで。そこに気づかずに内容ばっかり磨いてるのって、ナイフが刺さってるのに絆創膏貼ってるみたいなもんなんですよ。

声のメンテナンスを怠るリスク

で、首こりとかが発声に影響するって話なんですけど、要するに体って一個のシステムなんですよね。首がガチガチに固まってたら、そりゃ声も出にくいに決まってるし、聞いてる方も違和感を感じる。本人は「緊張してるから」とか言い訳するけど、ただ単に体のメンテナンス不足なだけだったりするんですよ。

これって結局、仕事ができない人の典型パターンで、「なんかうまくいかないな」って言ってるけど、問題の根っこを直視してないだけ。声も同じで、首とか呼吸とか、基本的な部分をサボってるから成果が出ない。つまり、声ってのは単なる音じゃなくて、自己管理の結果なんですよ。

「首こり」解消という思考停止からの脱却

ライダウンエクササイズは本当に合理的か?

首こりを取るために「ライダウンエクササイズをやりましょう」とか書いてあるんですけど、まあ、やるに越したことはないんですよ。ただ、それを「毎日欠かさずやりましょう」みたいに宗教みたいに勧めるのはどうかと思うんですよね。

そもそも、エクササイズって「続けられるかどうか」が一番重要で、いきなり完璧を求めると99%の人は三日坊主になるんですよ。そういう意味では、この本が示してるアプローチって、努力を前提にしすぎてて、現実感がないんですよね。もっと「3日に1回でもいいですよ」とか、「思い出したときだけでもOK」くらいに言った方が、結果的に続く人は増えると思うんですよ。

自然体の声を目指すために必要なこと

アレクサンダー・テクニークっていうのも紹介されてましたけど、あれって要するに「余計な力を抜く技術」なわけですよ。で、これって実は声だけじゃなくて、仕事でも人間関係でもめちゃくちゃ大事な考え方なんですよね。

結局、無駄に力んでる人って、周りから見たら「うわ、必死だな」って思われるんですよ。そうなると、余計にプレッシャーがかかって、ますます力が入って、悪循環になる。だから、自然体でいるっていうのは、声のためだけじゃなく、人生全体をスムーズに回すために必要なスキルなんですよ。

赤ちゃんに学ぶ「究極の発声術」

なぜ赤ちゃんの声は疲れないのか?

赤ちゃんの声が自然で疲れないっていう話、あれは本当に本質を突いてると思うんですよ。赤ちゃんって、別に「きれいな声を出そう」とか意識してないんですよね。喉を意識して声を出してるわけじゃない。ただ呼吸して、自然に声が出る。それだけ。

つまり、声って本来、意識して出すもんじゃないんですよ。大人になると、変に「いい声を出そう」とか思って体に余計な力が入るから、結果的に不自然になるし、疲れる。だから、赤ちゃんに学ぶべきなのは「意図しない発声」なんですよね。いい声を出すためには、声を「出そう」とする意識を手放す必要があるってことです。

先天的な声と後天的な声の違い

天然のいい声を持ってる人もいますけど、それって結局、幼少期にどれだけ自然に過ごせたかなんですよね。抑圧されずに育った人って、変な緊張を持ってないから、自然な発声ができる。でも、大人になってからでも後天的に修正は可能だと思ってて、要はどれだけ「自然体に戻る努力」ができるかなんですよ。

努力っていうと、また「頑張らなきゃ」って話になりがちなんですけど、ここで必要なのは「脱力の努力」なんですよね。頑張らないために頑張る、みたいな、ちょっと矛盾してるようだけど、そこを目指すべきなんですよ。

実践的アプローチへの冷静な突っ込み

ライダウンだけで解決するわけがない問題

この本ではライダウンとかウィスパード・アーみたいなエクササイズを推奨してるんですけど、結局それだけで「いい声」が手に入るかっていうと、そんな単純な話じゃないんですよね。要は、根本的にその人が普段どういう生活してるかとか、メンタルがどう安定してるかとか、総合的なコンディションの問題なんですよ。

例えば、毎日ストレスだらけで夜もろくに眠れない人が、5分横になっただけで魅力的な声になるかっていうと、まあ無理なわけで。生活そのものを見直すことなしに「声だけ改善しよう」とか虫が良すぎるんですよね。結局、声っていうのは心身の健康のバロメーターなんで、表面的なエクササイズだけじゃ限界があるよねって話です。

片鼻呼吸法とロウソク消し呼吸の現実的な運用

片鼻呼吸法とかロウソク消し呼吸も紹介されてますけど、正直、こういうテクニックって「続けられる人だけに効果がある」っていう前提を忘れてる気がするんですよ。片鼻呼吸なんて、やると鼻通りがよくなるのは事実だけど、毎日忘れずにやれる人って人口の1%くらいですよね。

だから、もっと大事なのは「意識しなくても勝手に呼吸が深くなる生活を作る」ことだと思うんですよ。例えば、スマホの画面を長時間見ないとか、ちゃんと外に出て日光を浴びるとか、そっちの方が効果が高いわけで。小手先のテクニックに頼るより、まずは生活環境を変えた方がいいんじゃないの?って思うわけです。

声と自己管理能力の密接な関係

声を磨くというより、自己管理を鍛える

この本に出てくる実践アドバイスも結局、「声を良くするためには、ちゃんと自分を管理しましょうね」っていう話に集約されるんですよね。つまり、いい声っていうのは「自己管理ができてる証拠」なんですよ。

例えば、ライダウンをちゃんとやるっていうのも、単に首を緩めるためじゃなくて、「毎日続ける」という自己管理能力を育てるための手段でもあるわけで。声を変えるっていうのは、自己管理の副産物なんですよね。そこを勘違いして、「声だけ良くなればいい」って思ってる人は、たぶん一生変わらないと思います。

結果を出す人と出せない人の違い

「いい声になりたいです」とか言いながら、結局やらない人って多いんですよ。なんでかっていうと、努力する覚悟がないからなんですよね。覚悟っていうのは、別に「気合を入れる」みたいな話じゃなくて、「続けるための仕組みを作る」ことなんですよ。

例えば、ライダウンする時間を毎日アラームでリマインドするとか、呼吸法をやる前に必ずトイレに行く習慣とセットにするとか。そうやって、努力を習慣に組み込めるかどうかで、結果が出るか出ないかが決まるんですよ。結局、「やる気」なんていう曖昧なもんに頼ってる時点で負け確定なんですよね。

「いい声」から広がる可能性

声を変えると、世界が変わる

ここまでくると、声って単なるコミュニケーションツールじゃなくて、自己実現のツールでもあるって話になるんですよ。声が変わると、他人からの扱われ方が変わる。扱われ方が変わると、自己評価も変わる。自己評価が変わると、行動が変わる。行動が変わると、結果が変わる。

つまり、声を変えるって、めちゃくちゃコスパいい自己改革なんですよ。整形するより安いし、英会話習うより早いし、転職するより労力が少ない。たかが声、されど声。舐めてる人は一生損し続けるわけで、真面目に向き合った人だけが得をする世界なんですよね。

まとめ:声を磨くとは「人生をチューニングすること」

結局、「いい声になりましょう」っていうのは、表面的な話じゃなくて、「もっと生きやすい自分になりましょう」って話なんですよ。だから、声を良くしたいと思うなら、まずは自分の体と心の状態を正直に見るところから始めるべきなんですよね。

そして、小手先のテクニックに頼らずに、生活をちょっとずつでもいいからチューニングしていく。それができる人だけが、本当に魅力的な声と、それに見合う魅力的な人生を手に入れられるんじゃないですかね。

コメント