「努力しないダイエット」ってどうなの?

要は「やらない理由」を潰す仕組み

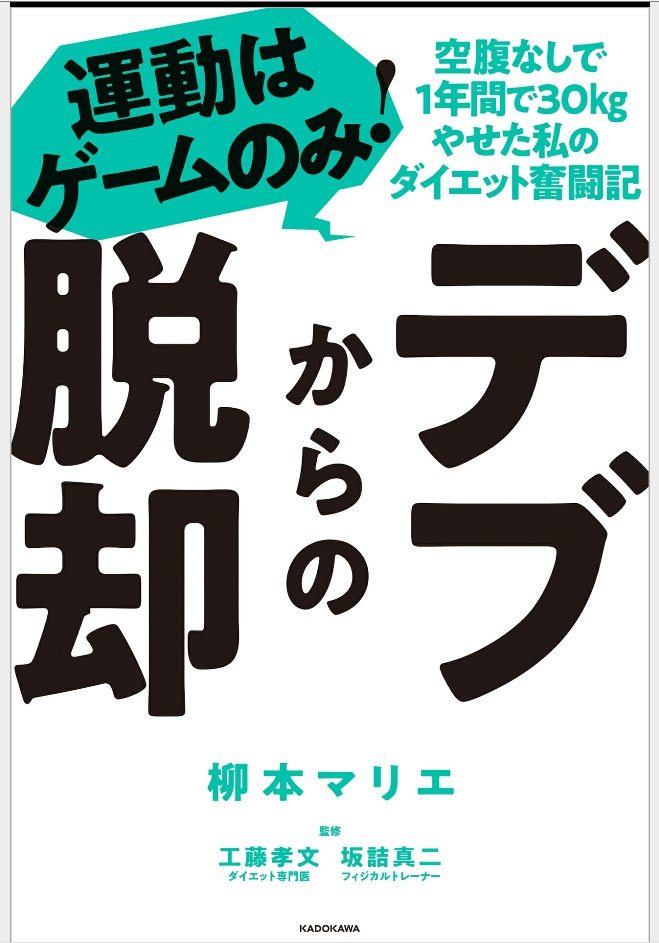

えーとですね、「デブからの脱却 運動はゲームのみ!」ってタイトルを見た時点で、「あ、これ継続性に全振りしたやり方だな」って思うんですよ。ダイエットって、9割の人が失敗するのって、結局やらなくなるからなんですよね。で、やらなくなる理由って、「めんどくさい」「苦しい」「結果が出ない」なんですけど、この本は全部それ潰してるんですよ。

例えば「運動はゲームのみ」って話ですけど、要はリングフィットアドベンチャーとかビートセイバーみたいな、体を動かすゲームでカロリー消費するって方法ですね。これって、運動嫌いな人が「運動してる感覚を持たずに運動できる」っていう最大の利点があるんですよ。だから「楽しい=続く」っていう単純なロジックが機能するんですよね。

あと、1年で30kg痩せたっていうとインパクトあるけど、冷静に計算すると1ヶ月2.5kgなわけで、無理のない範囲なんですよ。つまり、無理してないけど成果は出てるっていう、まさに「勝ちパターン」なんですよね。

「空腹を感じない仕組み」って本当に効くの?

で、この本のキモのもう一つが「空腹なしの分食法」ってやつで、1日7回も食事するってやつですね。で、これ聞いて「太るだろ」って思う人いると思うんですけど、実はそうじゃないんですよ。

人間って、血糖値が急激に下がると「飢餓状態」って脳が判断してドカ食いスイッチ入るんですよ。でも、小分けにして食ってれば血糖値が安定するから、「空腹を感じない=過食しない」っていう構造になるわけです。つまり、「食べたい欲求を根性で我慢する」んじゃなくて、「そもそも食べたいと感じないようにする」ってアプローチですね。

で、実際これってスポーツ選手とかでも普通にやってる方法なんですよ。1日に5〜6食とって、筋肉の分解を防ぐとか、代謝を維持するとか。でも、それを「デブ脱却」に応用してるってだけの話で、理論的にはちゃんと裏付けがあるわけです。

「根性論」を捨てるって大事なことなんですか?

結局、継続できるかどうかなんですよ

根性って、要は「短期的に力を振り絞る」ってことで、マラソンで言うとラストスパートの話なんですよ。でも、ダイエットってラストスパートじゃなくて「長距離走」なんですよね。だから、「無理しないで、でも続ける」っていう方が圧倒的に合理的なんですよ。

「続けるためにはどうすればいいか?」って視点がこの本の中では一貫してて、だから「好きなゲームを運動に」「分食で満足感キープ」「プロテインで間食コントロール」「SNSで報告してモチベ維持」っていう仕組みが組まれてる。つまり、全部が「三日坊主を防ぐ」ための仕掛けなんですよ。

で、実際に人間って、意思より仕組みに動かされる生き物なんですよ。朝早く起きたいなら「目覚ましを部屋の反対側に置く」みたいなやつと同じで、ダイエットも「やらざるを得ない構造」を作ったほうが勝てるわけです。

「毎月3kg減」をゲーム感覚でやるのは理にかなってる

それでね、「毎月3kg減を目標にする」っていうのも地味だけどすごく良くできてて。要は、1ヶ月で3kg痩せるっていうのは、1日あたりで言えば0.1kgなわけです。これって、1日300〜500kcalくらいの赤字作ればOKな計算で、そんなに大変じゃないんですよ。

で、ゲームで20分動いて、食事ちょっと調整して、それで達成できる。しかも、毎月「クリア報酬」みたいに達成感が得られるから、また来月もがんばれる。こういう「正のループ」って、モチベーション維持にはめちゃくちゃ重要なんですよね。

結局、「我慢するダイエット」っていうのは、いつか反動が来るんですよ。でも、「工夫して乗り切るダイエット」は、習慣になるんですよ。そこが決定的な違いですね。

人間って、そもそも面倒くさい生き物なんですよ

めんどくさいを前提にしないと全部失敗する

僕が昔から言ってるんですけど、人間って基本的に「めんどくさい」って生き物なんですよ。で、それを無視して「やればできる」とか言い出すと、大抵うまくいかない。だから、最初から「人は怠惰である」という前提で設計する必要があるんですよ。

この本って、まさにそれを徹底してる。ゲームで運動、間食にはプロテイン、ジムに行かずに家で完結、SNSで自分にプレッシャー与える。全部「やらない理由を潰す」工夫なんですよね。で、やらない理由がなければ、人はけっこう自然に動くんですよ。動き始めれば、結果もついてくる。

だから「誰でもできる」っていうのは割と本当

世の中のダイエット法って、たいてい「強い意志が必要」だったり、「高い金がかかる」ものが多いんですけど、この本は「特別な意志も金もいらない」っていうのが特徴なんですよね。

実際、リングフィットアドベンチャー買ったら初期投資終わりで、それ以降は毎日20分遊ぶだけ。食事も、別に高い食材を使うわけじゃないし、分食にしたってコスト増えるわけでもない。だから、「ハードルが低い=実行可能性が高い」ってことなんですよ。

結局、ほとんどの人がやらないのは、「始める前に諦める」からなんですよね。でも、これなら始めやすいし、継続しやすい。だから、「誰でもできる」っていうのは、嘘じゃないと思います。

「ストレス食い」とどう向き合うか

過食の原因は意思じゃなくてホルモン

で、後半で大事なポイントとして出てくるのが「ストレスと過食の関係」なんですけど、ここもわりと見落とされがちなんですよね。人間ってストレスが溜まると、コルチゾールっていうホルモンが分泌されて、それが脂肪を溜め込みやすくしたり、食欲を増進させたりするんですよ。つまり「ストレス=太りやすくなる」って話です。

だから、「我慢しろ」とか「根性で耐えろ」ってやり方は逆効果なわけで、むしろ「ストレスを感じない仕組み」を作るほうが先なんですよ。この本の分食法ってのはまさにそれで、血糖値が安定してると、精神的にも安定する。で、そうなるとドカ食いの衝動が起きづらい。これは割と脳科学的にも筋が通ってるんですよね。

感情のトリガーをどう避けるか

あと、もうひとつ注目したいのが「自分の感情の動きに気づけるか」って点です。多くの人が過食する時って、意識的じゃないんですよ。「なんかイライラした」「嫌なことがあった」って時に、無意識に甘いものに手が伸びる。

ここで、「それって本当にお腹空いてるの?」って自問できるかどうかがポイントで。この本だと、定期的な食事と、間食にプロテインを入れることで、「無意識のドカ食い」を防ぐようにしてるんですよ。だから、「感情のトリガーを回避するシステム」としても機能してる。

SNS活用と自己管理の関係

「人に見られてる」という構造を使う

SNSで進捗を報告するっていうのも、地味だけどすごく理にかなってて。人間って誰かに見られてると思うと、行動を変える生き物なんですよ。いわゆる「ピア効果」ってやつですね。

だから、「誰も見てないからサボる」って状況を作らないために、SNSで発信するってのは有効なんですよ。「今日は20分ゲームした」とか「1ヶ月でマイナス2.8kgでした」みたいに記録を残すことで、自分自身への監視カメラにもなるし、他人からの反応がモチベーションにもなる。うまいこと仕組み化してますよね。

で、これもまた「根性で続ける」じゃなくて「仕組みで続ける」って話に繋がる。要は、「自分の意志は信用しない」って前提で組まれてるわけですよ。

他人の評価を利用して自己コントロールする

人間って、自分の評価よりも他人の評価を気にするんですよ。SNSってのは、その特性をうまく利用できる場なんですよね。リアルの知人には言いづらいけど、ネットのフォロワー相手なら言えることもある。で、その「言える」ってことが行動の後押しになる。

「ダイエットしてる」って宣言して、「今日サボりました」って言いづらいから、自然とやるようになる。これ、心理学的にもわりと定番のテクニックなんですよ。自己開示と社会的圧力をセットで使うと、行動って変わるんです。

なぜ「無理な運動」は続かないのか

「ジムで筋トレ」と「家でゲーム」、どっちが続く?

無理な運動って続かないっていう当たり前の話が、この本では徹底されてるんですよ。で、著者はジムに通わず、家でゲームするだけにしてるんですけど、これも結局「やらない理由を潰す」設計なんですよね。

ジムに行くって、時間もかかるし移動もあるし、「今日はやめとくか」って言い訳が山ほど出てくる。でも、家でゲームするだけなら、その言い訳が成立しない。5分で始められるし、10分でもOKって思える。

で、これが「ハードルを下げる」ってやつで、人間の行動経済学的にも「やる気よりも手間が少ない方が行動を起こしやすい」ってのがあるんですよ。だから、家でできることに限定してるのは、むしろ戦略的なんですよね。

運動の質より、まずは「習慣化」が優先

で、「ゲームだけで痩せるの?」って疑問もあるかもしれませんけど、それより大事なのは「毎日動くこと」なんですよ。ハードな筋トレより、ライトな有酸素運動を毎日やる方が、脂肪燃焼には効果的だったりする。

そもそも、運動って「どれだけ継続できるか」が成果を左右するわけで、一時的に頑張っても続かなきゃ意味がないんですよね。だから、「楽しい」「続く」っていう基準で選んでるこのやり方は、ある意味で正解なんです。

ダイエット=ライフスタイルの再設計

結局、生活そのものを変えないと痩せない

この本って、単に体重を減らすテクニックが書いてあるようでいて、実は「ライフスタイルを再設計する方法」が書かれてるんですよ。分食も、プロテインも、ゲームも、全部が日常生活の中に組み込まれてる。

つまり、無理して一時的に痩せるんじゃなくて、「痩せる習慣を生活に入れ込む」って発想なんですよ。これができると、リバウンドもしにくくなるし、健康にもなるし、最終的には「痩せて当たり前」な状態になる。

で、僕が常々言ってるのは「人生を変えるには、習慣を変えるしかない」って話で。この本は、その意味ではめちゃくちゃ実践的なライフハックになってるんですよね。

成功のコツは「自分に合った構造を作ること」

全員にとって正解の方法は存在しないんですよ。でも、「自分に合った仕組み」を作れば、継続はできます。この本は、そのための参考モデルとしてはかなり優秀で、「楽しくなければ続かない」「無理なら工夫する」っていう発想が貫かれてる。

で、これってダイエットだけじゃなく、仕事でも勉強でも同じなんですよね。根性じゃなくて、構造をどう設計するか。だからこの本の本質って、実は「自分をコントロールする方法論」だったりするんですよ。

コメント