雑談は「テクニック」ではなく「環境設定」の問題

信頼関係を築くために雑談を使う、っていう発想がズレてる件

要はですね、「雑談で信頼を築きましょう」って話なんですけど、これって本質を見誤ってると思うんですよ。雑談って、信頼があるからこそ自然に生まれるものであって、信頼を築くための手段として無理やり使うと、逆に不自然な関係性になりますよね。たとえば、営業マンが「今日は暑いですねー」とか「最近ハマってるドラマあります?」って雑談から入るのって、あからさまに「仲良くなろうとしてる」意図が見えすぎてて、むしろ逆効果になる場合もあるわけです。

雑談って、結局「無理しない会話」なんですよ。信頼が先にあるから「沈黙も平気」だし、気楽に話せる。だから、雑談力を鍛えるっていうより、「雑談が自然に発生するような関係性を作る力」を鍛えたほうが効率的だと思いますね。

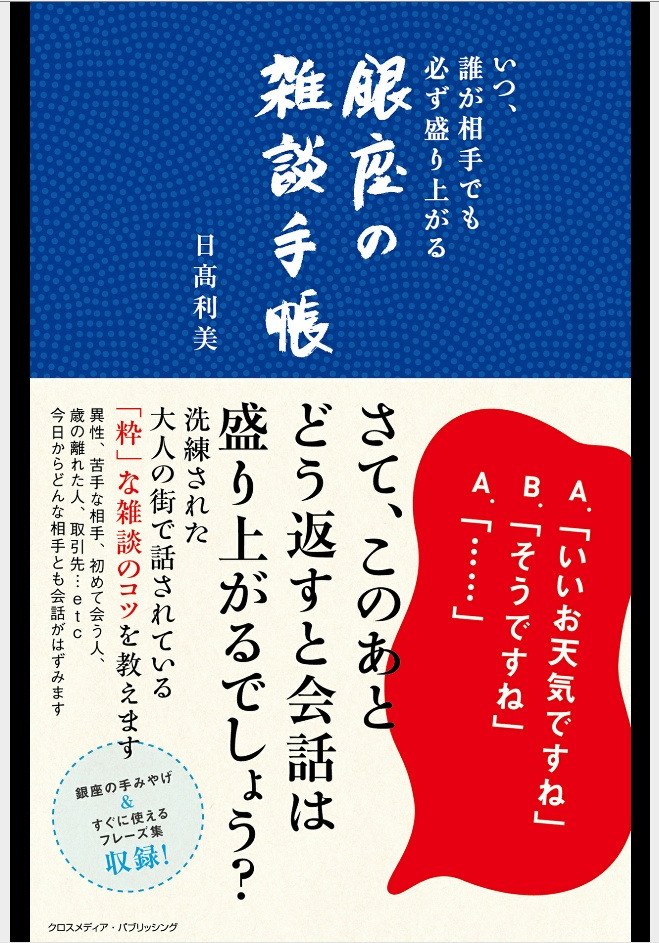

「銀座ホステスの雑談術」って、ほぼ接客業スキルの話

この本の中で語られてるエピソードって、銀座のホステスさんの話が多いじゃないですか。でも、それって「雑談力」っていうより「接客業としてのプロ意識と気遣い」なんですよ。銀座っていう特殊な空間で、しかも高額なサービスを提供してる場で働く人たちがやってることを、日常の雑談に応用しようとするのは、そもそも土俵が違う気がします。

だって、あの人たちは「お金を払ってでも話を聞いてもらいたい」っていうお客さんを相手にしてるわけで、自然な雑談というよりも、「お客さんの満足を引き出すための会話」なんですよね。つまり目的が違う。日常で雑談が盛り上がるかどうかって、もっと偶然とか、タイミングとか、共通点の有無とか、そういう「制御できない要素」が強いわけです。だから、銀座の会話術をそのまま一般に持ってきても、なかなか通用しないんじゃないですかね。

「聞き手の重要性」とかいうけど、全員が聞き手になったら誰が話すの?

「聞き上手=モテる」って本気で思ってます?

本書では「聞き手であることが重要」って繰り返し出てきますけど、これもなんか勘違いされがちなんですよね。確かに、相手が話したがってるときは、聞き役に回るのが効果的です。でも、全員が聞き手に回ったら、そもそも会話が成り立たないわけです。で、よく「モテる男は聞き上手」って言われるけど、それって「聞き上手なふりが上手い」だけなんですよ。ちゃんと相手の話を拾って、自分の話につなげる技術があるから成立してるだけで、ただ黙って相槌打ってれば好かれると思ってる人は、大体滑ってます。

あと、「相手の話を引き出す」っていうのも、結局は質問力なんですよね。でも、無理やり聞こうとすると尋問っぽくなるし、「それでどうなったんですか?」って連発すると、逆に不自然だったりします。だから、聞き上手になれっていうアドバイスも、相手との関係性や状況次第で、全然効果が変わってくるんですよ。

「名前を呼ぶと親近感がわく」っていう単純化の罠

「相手の名前を呼びましょう」ってテクニックもよく聞きますけど、これも使い方次第で逆効果になるんですよ。たとえば、まだそんなに親しくない人に「〇〇さん、そうなんですね〜。〇〇さんってすごいですね〜」って連呼されると、あからさまに「名前で距離縮めようとしてる感」が出ちゃって、むしろ距離を感じるんですよね。そういうのって、名前を呼ぶって行為が目的化しちゃってるから起こるわけです。

要は、「名前を呼ぶことで距離が縮まる」んじゃなくて、「距離が縮まった結果、自然に名前を呼び合えるようになる」んですよ。テクニックとしてやろうとすると、だいたいズレる。こういうのを無理に取り入れると、逆に関係性がぎこちなくなるリスクの方が大きいと思います。

粋な振る舞いって「文化的背景」が必要だと思うんですよね

粋な振る舞いは「様式美」であって、誰でもできるわけじゃない

「粋な振る舞いが大事」っていうのは分かるんですけど、粋って、そもそも文化的な文脈が必要な概念なんですよね。たとえば、銀座での振る舞いが粋に見えるのは、その空間や文脈の中で成立してるからなんですよ。店の満席時に席を譲るとか、さりげない気遣いとかって、「銀座」という場所の価値観や美意識があるから成立するわけで、それを普段の職場とかカフェでやっても、誰も気づかなかったり、「何あいつ?」ってなったりするんですよ。

結局、粋って「場に合った配慮」なんですよね。それを理解せずに、「こうすれば粋に見える」とか「モテる振る舞い」って形だけ真似しても、本質的には意味がない。むしろ、浮く可能性の方が高いです。

自然体でいるって、そもそもどういう状態?

「自然体が大事」っていうアドバイスもよく聞きますけど、これってそもそも曖昧なんですよね。「自然体でいなさい」って言われても、じゃあ「自分の自然体」って何なの?って話になるわけで、たとえば初対面で緊張してるのが自然体なら、それって無愛想だったり会話が続かない状態になるわけです。それを「自然体でいいんだよ」って開き直るのも違うし、「笑顔で自然体」とかって言ってる時点で、すでに演技が入ってるわけで、何が自然で何が不自然かの線引きができない。

僕の感覚だと、自然体って「自分のエネルギーを無駄に使わない状態」なんですよ。つまり、見栄を張らない、取り繕わない、無理に盛り上げようとしないってこと。でもそれって、ある程度自分に自信がないとできないんですよ。だから、「自然体でいましょう」っていうのも、言われてすぐできるような簡単なことじゃないです。

雑談の本質は「余白」にある

沈黙を受け入れるって、実は一番のコミュ力

よく「沈黙を恐れないことが大事」とか言われるんですけど、これってある意味で一番高度な雑談スキルなんですよね。というのも、日本人って基本的に「間」が怖いんですよ。沈黙があると「気まずい」とか「盛り上がってない」とか勝手に判断しちゃって、無理に話題を探そうとして逆に会話が不自然になる。でも、実は本当に気を許せる関係って、沈黙があっても平気なんですよね。

で、ここがポイントなんですけど、「沈黙に耐えられる人」って、ある種の余裕があるんですよ。つまり、自分が喋って場を盛り上げなきゃ、っていうプレッシャーを持ってない。他人と一緒にいても、無理にエンタメ提供しなくていい、っていう認識がある。要は、雑談力って「話す力」じゃなくて「焦らない力」なんですよ。これ、結構大事な視点だと思います。

雑談の内容はどうでもよくて、安心感があるかどうか

「雑談の内容は簡単でいい」っていう話、これは完全に同意です。天気の話とか、最近見たテレビとか、そういう中身のない話って、むしろ信頼関係を測るリトマス試験紙みたいなもんなんですよね。中身がない会話を自然にできる関係って、結構深いですよ。

で、これって一見「意味のない会話」に見えるかもしれないけど、実は相手が自分をどう受け入れてるかを測ってるんですよ。「どうでもいい話」がちゃんと通じるか、リアクションしてくれるか。つまり、雑談って「会話のキャッチボール」ってよりも、「関係性の診断テスト」なんですよ。だから、内容を盛ろうとするより、気楽に構えた方が、結果的にいい雰囲気になることが多いです。

相手の趣味に寄り添うことのリスクと効用

迎合と共感の違いが分かってない人、多すぎ問題

「相手の趣味や関心に寄り添いましょう」ってアドバイス、まあ親切に聞こえるんですけど、これ結構リスキーなところもあるんですよ。たとえば、自分が全然興味ないアイドルグループの話を、相手が盛り上がってるからって「実は僕も最近興味あるんですよね〜」とか言っちゃう人、けっこういるんですけど、それってバレた瞬間にめちゃくちゃ信頼下がるんですよね。

要は、寄り添うって「無理に共感する」ことじゃなくて、「興味を持とうとする姿勢を見せる」ことなんですよ。「あーそれ知らないけど、面白そうですね」とか「その話もっと聞かせてください」みたいな、自分の無知を認めたうえで関心を示すっていうスタンス。これができる人って少ないんですよ。みんな、なぜか「分かってるふり」をしちゃう。でも、分かってないのに分かったふりすると、話してる側って案外すぐ気づくんですよね。だから、共感よりも「興味を持つ勇気」の方が大事なんです。

話題選びは「雑談の火種」をどれだけ持ってるか

この本の中では、「小さなネタを持っておこう」ってアドバイスがありますけど、これは実践的だと思いますね。たとえば映画、旅行、食べ物、このへんって雑談の起点になりやすいジャンルなんですよ。で、ここで重要なのが「自分が本当に語れるもの」をいくつか持っておくこと。

つまり、雑談って即興劇なんですけど、ネタ帳があればあるほどアドリブが効くようになるんですよ。「最近観た映画で、予想外に面白かったやつ」とか、「子供の頃に食べてたお菓子」みたいな、ちょっと個人的で、でも相手が共感できそうなネタって強いんですよ。で、相手がそれに興味を持って話が広がればOK、広がらなかったら別のネタに切り替えるだけ。いわば「雑談版のポートフォリオ管理」ですね。

雑談力とは「他人のペースに巻き込まれず、でも巻き込める技術」

無理に話を続けない、って割り切りの精神が重要

この本で「無理に話を続けない」って書いてあるの、結構いいポイント突いてると思いますね。雑談って、「話さなきゃ」っていう義務感があると、すぐに苦痛になるんですよ。しかも、自分も相手も楽しくないのに続けようとすると、変な空気が生まれる。だから、会話が詰まったら潔く終わる、っていう判断も立派な雑談力なんですよ。

で、「余韻を残す一言」を添えるってテクニックもあるんですけど、これもタイミングと文脈次第なんですよね。下手にやると「わざとらしい演出」に見えるんで、「今日は楽しかったです、また話しましょう」ぐらいの自然な締め方が一番良かったりします。雑談って「会話のライブ感」みたいなところがあるんで、余計な演出より自然体の方が圧倒的に強いです。

本当に大事なのは、「聞く力」じゃなくて「選ぶ力」

結局のところ、雑談力って「聞く力」とか「話す力」じゃなくて、「話題を選ぶ力」なんですよ。相手に合わせて、どんなネタを出すか、どこまで深掘りするか、っていう判断力。これはもうセンスというより経験則に近い。

でも、これもトライアンドエラーで育つもので、失敗を恐れずに雑談を重ねてくしかない。つまり、雑談力ってコミュニケーションの筋トレなんですよ。「このネタはウケなかったな」とか「この流れは良かったな」って記憶を積み重ねていく。で、そのうち「このタイプの人にはこういう話題がハマる」っていう感覚ができてくる。だから、雑談が苦手な人ほど、とにかく数をこなすのが一番の近道なんですよね。

まとめ:雑談って「うまくやる」ものじゃなくて「流れに乗る」もの

この『銀座の雑談手帳』の内容をひろゆき的にまとめると、「雑談をうまくやろう」と思ってる時点でちょっとズレてるよね、ってことなんですよ。雑談って、相手と自分の関係性や場の雰囲気に左右されるから、「こうすれば盛り上がる」っていう万能なルールはない。でも、いくつかの視点──たとえば沈黙を恐れないとか、無理に共感しないとか、自然体を意識するとか、雑談の火種を持っておくとか──を押さえておけば、余計なストレスを感じずに会話に入っていける。

で、最終的には「会話の中に無理がないこと」が一番大事なんですよね。気を使いすぎず、無理にテンション上げず、「合わなかったらそれもOK」ぐらいのスタンスでいた方が、結果的に人間関係も雑談も長続きするんじゃないですかね。

コメント