声が「伝わる」って、そもそも何なんですか?

聞こえてるのに「伝わらない」問題

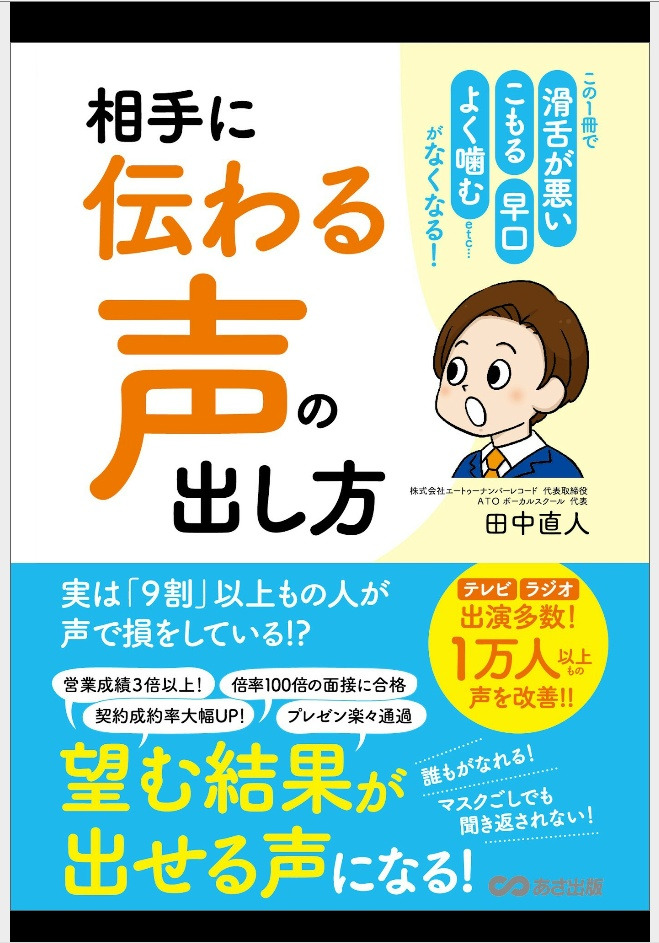

よく「声が通らない」とか「聞き返される」って悩みを持ってる人がいるんですけど、それって「聞こえない」んじゃなくて「伝わってない」んですよね。で、この本の主張って結局のところ、「伝わる声」っていうのは技術でどうにかなるよって話なんですけど、僕からすると、そもそも「伝える必要があるのか?」っていう問いから始めた方がいいと思うんですよね。

例えば、別にコンビニの店員がモゴモゴしてても、買い物は成立するし、伝わってなくても困らない場面って山ほどあるんですよ。でも、プレゼンとか、営業とか、「この人の話ちゃんと聞こう」って相手に思わせたい時には、「声」が確かに武器になるってのは理解できます。だから、「伝わる声」って、万人に必要ってよりは、「伝える必要がある立場の人」にとってのツールなんですよね。

ナチュラルボイスの本質は「意図しない強制力」

この本でいう「ナチュラルボイス」って、赤ちゃんの泣き声を例に出してるんですけど、あれって「自然に耳に入る声」なんですよね。つまり、こっちが聞こうと思ってなくても勝手に入ってきて、意識を持ってかれる。で、それが「伝わる声」ってことなんですけど、要は「相手の耳に侵入する力」みたいなもんです。

でも、赤ちゃんの泣き声って、普通にうるさいだけなんですよ。なのに「自然」と言い張ってるのって、ちょっと都合よくないですか?耳障りが良い声って、逆に意識されないこともあるんですよ。だから、「柔らかい」「優しい」っていう表現は、言い方変えたら「相手の注意を奪わない声」とも言えるわけで、それって本当に「伝わってる」んですか?って思うんですよね。

「心・技・体」で声を鍛える意味とは?

声を「筋トレ」で語る違和感

この本の構成として、「心・技・体」で声を作りましょうってあるんですけど、これってスポーツ選手のメンタルトレーニングと似た構造なんですよ。確かに、声も身体的な要素が関わってるんで、「体」はわかるんですけど、「心」って何?ってなりません?心を整えれば声が出るって、精神論っぽく聞こえるのは僕だけですかね。

で、トレーニングの中身も結構ガチで、「姿勢を正す」とか「腹式呼吸で発声する」とかあるんですけど、そこまでしないと「ちゃんとした声」って出せないもんなんですかね?つまり、そこに時間や労力をかけてまで「伝える価値」がある内容なのかって、自問自答した方が早くないですか。声を磨くのって、ゴールが曖昧なんですよ。「誰かに伝わった」って、誰が判断するの?って話で。

音程・リズム・音量という「調整力」

この「声の三要素」っていう音程・リズム・音量のバランスも、音楽的な考え方ですよね。でも、話すって歌うわけじゃないので、そこまで調整が必要なのかっていうと、たぶん「伝える力」ってよりは「聞き手にストレスを与えない」ための調整なんだと思うんですよ。

つまり、滑舌が悪いとか、早口すぎるって、別に内容が悪いわけじゃないけど、聞いてる側がしんどいんですよね。だから、「伝わる声」って、実は「相手が聞いても疲れない声」ってことかもしれない。要は、発信者のエゴじゃなくて、受信者への配慮の話なんですよ。

表情筋と呼吸の話が持つ身体的ハック

顔面を鍛えるって本気ですか?

で、表情筋のトレーニングっていうのも紹介されてるんですけど、声のために顔の筋肉鍛えるって、なんか効率悪くないですか?滑舌を良くするために顔を動かすって話だけど、それって話すための顔じゃなくて、顔のための話になっちゃってる気がするんですよね。

ただ、リップロールとかハミングとか、実際やってみるとそれなりに効果はあるんですよ。だから、筋肉ってよりは、「動かす意識を持つ」ってことが重要なんでしょうね。人間って意識しないと口すらちゃんと動かせないんで、そこを矯正するための方法としては理解できます。

300%ブレスアウトって何パーセントなんですか?

で、「300%ブレスアウトトレーニング」ってのも出てくるんですけど、そもそも息って100%しか吐けないはずなんですよ。そこを300%って表現するのは、感覚の話としては面白いけど、物理的に不可能なことを推奨されるとちょっと冷めません?

ただ、深く息を吐くことで呼吸が整って、声も出しやすくなるってのは分かります。僕も昔、ラジオ出てたときに、深呼吸してから喋るとすごく安定するなって実感したことありますし。要は、呼吸って「準備動作」なんですよね。だから、呼吸をコントロールできるってのは、声以上に「落ち着き」とか「説得力」に繋がるんじゃないかと思います。

伝える声を手に入れる「行動」としての意味

録音するって、客観視できる一番簡単な方法なんですよ

この本の中で「録音してチェックする」っていうのがあるんですけど、これって結構地味に見えて、実は一番大事なことなんですよね。自分の声を客観的に聞ける機会って、日常にはあんまりないんですけど、録音すると「あ、俺ってこんな変な喋り方してたんだ」って気づけるわけです。

で、ここで重要なのは「自分が気持ちよく喋ってるかどうか」じゃなくて、「相手が聞いてどう感じるか」っていう視点に立てるかどうかなんですよ。人間って主観の中で生きてるんで、自分の声を「聞きやすい」と錯覚してることが多い。でも録音すると、リアルな評価がわかる。で、そこから改善できる人と、録音を聞いて「これでいいや」と思っちゃう人で差が出るんですよね。

習慣化しないと全部忘れる

あと、「ブレスアウトを習慣化」とか「姿勢確認を毎日やる」ってのも書いてるんですけど、要は「継続」しないと全部無意味になるってことです。これってどんな技術でも同じで、「できた」じゃなくて「続けられるか」がポイントなんですよね。

でも、そこまでやって「伝わる声」を維持する価値があるかどうかは、結局その人の立場とか目的次第です。話すことが仕事の人、例えば営業とか教育とか接客業の人はやった方がいい。でも、声で何か伝える必要がない人にとっては、「めんどくさい努力」になっちゃうんですよね。だから、技術として知っておくのはいいけど、強制すべきものじゃないっていうのが僕の立場です。

声はコミュニケーションの「出力装置」

伝えるより、理解させることの方が大事

声を整える、リズムを調整する、表情筋を鍛える…全部やっても、結局内容が意味不明だったら伝わらないんですよ。だから、「伝える声」っていうのは単体で完結するスキルじゃなくて、「伝える中身」があってこそ成立するわけです。

要は、どんなにクリアで響きのいい声で「適当にやっといてください」とか言われても、内容がふわっとしてたら、相手には伝わらないですよね。逆に、ちょっと聞きづらいけど「具体的に」「何を」「いつまでに」と明確に伝えられる人の方が、実務では評価されると思うんですよ。

つまり、声ってのはコミュニケーションの「出力装置」でしかなくて、出す内容が論理的でなければ、どれだけチューニングしても意味がない。そこを理解せずに「声さえ良くなれば全部うまくいく」って思い込んでる人がいたら、それはちょっとズレてると思うんですよね。

「伝わる声」は信用に転化する

とはいえ、この本で言ってるように「柔らかい声」「ナチュラルボイス」って、無意識に人を安心させたり、信頼させるっていう作用はあるんですよ。つまり、内容が伝わるだけじゃなくて、「この人の話、ちゃんと聞いても損はないな」っていう心理的な壁を下げる効果がある。

特に、対面じゃなくて電話とかオンライン会議でのやり取りだと、声がほぼ唯一の情報源になるので、ここを鍛える価値は確かにある。営業電話で第一声がボソボソしてたら、内容がどれだけ良くても聞く気にならないし、逆に明るくハキハキしてたら「とりあえず聞こうかな」と思わせる力はある。

だから、声の改善って「技術」でもあり、「信用のデザイン」でもあると思うんですよね。

最終的に「自分の声をどう使うか」なんですよ

本に書いてることを全部やらなくてもいい

この本、すごく丁寧に「こうすれば伝わる声になるよ」って書いてるんですけど、全部やろうとすると普通にしんどいです。呼吸、姿勢、リズム、表情筋、録音確認、音量調整……って、やること多すぎて逆に声を出すのが億劫になっちゃうんですよね。

だから、僕としては「一個だけやってみれば?」って思います。例えば、「姿勢だけ意識する」とか「録音してみる」とか、そういう小さなステップでいい。そこから自分に合う方法があれば続ければいいし、「やっぱり俺、ボソボソしてる声のままでいいや」と思うならそれも選択肢なんですよ。

結局、「声」も選べる時代になった

今の時代、声すらも「加工」できるし、「合成音声」で代替もできる。ボイスチェンジャーとか、AIナレーターとか使えば、自分の声を使わなくても「伝える」ことはできるんですよ。つまり、「伝わる声」って努力しなくても手に入るようになってるんですよね。

それでも、自分の声で勝負したいって人は、この本に書かれてることをコツコツ実践すればいいし、そうじゃないなら「無理して声を変えなくてもいい」っていう選択肢もある。要は、自分が「何を」「どうやって」伝えたいのかを決めたうえで、声というツールをどう使うかって話なんです。

声を磨くこと自体が目的になっちゃうと、手段がゴールを食っちゃうので、そこはちょっと注意した方がいいですね。

コメント