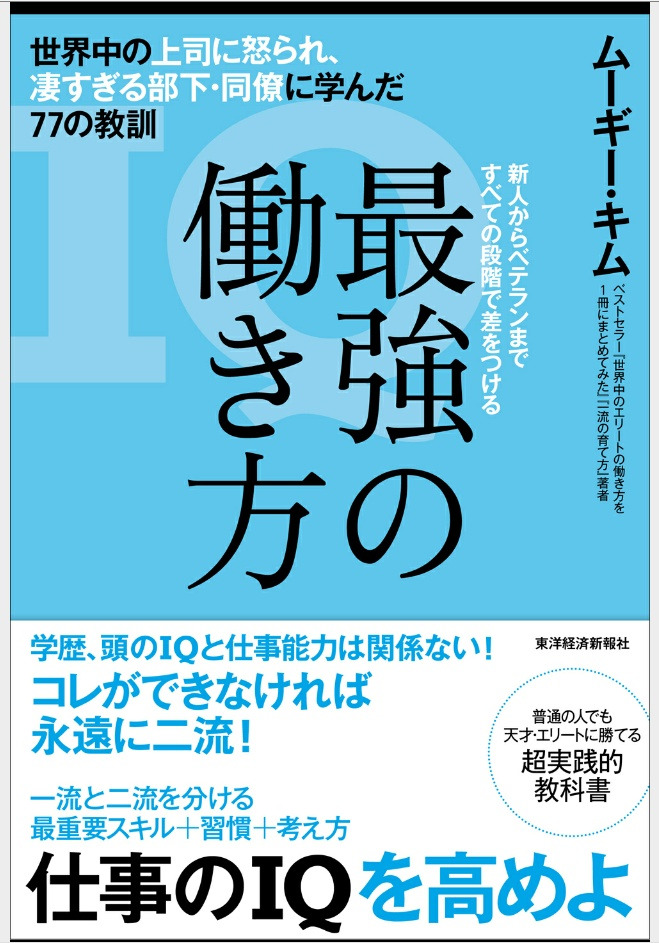

うーん、この本の内容って要するに「できる人はこういう習慣を持ってるからマネしようぜ」って話なんですよね。でも、それって本当に「最強の働き方」なんですかね?っていう疑問があるんですよ。なので、ここではこの本の内容を論理的に分解しつつ、「ひろゆき視点」で考察してみますね。

仕事のIQって本当にIQより大事なの?

「地頭より仕事の経験が大事」って話

この本では「仕事のIQ」という概念を推してるんですけど、要は「学歴とかIQが高くても、仕事ができるわけじゃないよね」ってことですよね。でも、これってすごく当たり前の話で、学歴と実務能力は別のスキルなんですよ。 東大卒の人が必ずしもビジネスで成功するわけじゃないのは、そもそも大学受験で求められる能力と、ビジネスの現場で求められる能力が違うからなんですよね。受験って基本的に「決まったルールの中で正解を出す力」が求められる。でも、ビジネスは「ルールが決まってない中でどう動くか」が大事なんですよ。 つまり、「仕事のIQが大事だ」っていうのは、別に目新しい話じゃなくて、現実を見れば当たり前のことなんですよね。

でも、学歴が高いと得することも多いよね?

ただ、ここで考えるべきなのは、「じゃあ学歴って本当に意味ないの?」って話なんですよ。たとえば、外資系コンサルや金融なんかは、学歴フィルターがめちゃくちゃ強いんですよね。つまり、いくら「仕事のIQ」が高くても、そもそも学歴がないとスタート地点にすら立てないっていう現実もあるわけです。 だから「仕事のIQが大事!」って言うのは正しいんですけど、「学歴は関係ない!」っていうのは極論なんですよ。実際には、「学歴があると有利な場面が多いけど、それだけじゃダメだから仕事のIQを鍛えようね」っていうのが正しい話だと思いますね。

自己規律は本当に必要なのか?

規律を守ることが成功につながるのか?

「自己規律が大事だ」っていう話も、まあよくある成功本に書かれてる内容ですよね。この本では「ビル・ゲイツに睡眠の質で勝つ」とかいう話が出てくるんですけど、そもそもビル・ゲイツと競ってどうするんですかね?っていう疑問があるんですよ。 成功してる人たちの習慣をマネすること自体は悪くないんですけど、重要なのは「その習慣が本当に自分に合ってるか?」ってことなんですよ。たとえば、「朝4時に起きると成功する!」っていう話があったとして、それをマネしても、逆に効率が落ちる人もいるわけです。 結局、「自己規律が大事」っていうのは、何をするにしても長期的に継続する力が必要だからって話なんですけど、それが万人にとって最適な働き方かどうかは別問題なんですよね。

規律がないからこそ成功した人もいる

むしろ、成功してる人の中には「自己規律がない」タイプの人も結構いるんですよね。たとえば、エジソンは「昼夜逆転してるし、超ズボラな生活をしてた」っていう話があるし、スティーブ・ジョブズも「めちゃくちゃ気分屋だった」って言われてるんですよ。 だから、「自己規律がないと成功しない」っていうのは、厳密に言えば間違いなんですよね。必要なのは「自分に合ったルールを作ること」なんですよ。他人の規律をそのままマネするんじゃなくて、自分が続けられる方法を考えたほうがいいんじゃないですかね。

即応性の罠

「すぐに返信する」=「仕事ができる」なのか?

この本では、「できる人はメールの返信が速い」って話があるんですけど、これって本当に正しいんですかね?たしかに、即レスすると「仕事ができる人っぽい」印象はあるんですけど、それが必ずしも「仕事の成果につながる」わけじゃないんですよ。 むしろ、すぐに返信することが目的になっちゃって、ちゃんと考える時間がなくなったり、重要なことを後回しにしちゃったりすることもあるんですよね。だから、本当に大事なのは「即レスすること」じゃなくて、「どのメールを優先するか」なんですよ。

本当に即レスが求められる仕事は一部だけ

たとえば、営業職とかカスタマーサポートなら即レスが求められることもありますよね。でも、研究職とか企画職みたいに「考える時間が必要な仕事」では、むしろ「即レスしないほうがいい」場合もあるわけです。 つまり、「メールはすぐ返せ!」っていうのは、一部の職種では有効だけど、すべての人に当てはまる話ではないんですよね。むしろ、「このメールは即レスすべき」「このメールは後回しにすべき」っていう判断力のほうが重要なんじゃないですかね。

結局、一流の働き方とは何か?

成功者の真似をすれば成功するわけじゃない

この本は「一流の働き方」を解説してるんですけど、根本的な問題として「成功者の習慣をマネすれば成功する」っていう前提があるんですよ。でも、これって実はあんまり根拠がないんですよね。 成功者の習慣って、あくまで「その人が成功した後にできた習慣」であって、「その習慣をやったから成功した」とは限らないんですよ。たとえば、「アップルの社長は毎朝ジョギングしてる!」っていう話があったとして、じゃあジョギングすればアップルの社長になれるかっていうと、そんなわけないですよね。

本当に大事なのは「自分に合ったやり方」

だから、「最強の働き方」っていうのは、誰かのやり方をマネすることじゃなくて、「自分にとって一番効率のいいやり方を見つけること」なんですよ。他人の成功パターンをそのままコピーするんじゃなくて、自分の環境や特性に合わせてカスタマイズすることが大事なんじゃないですかね。

メモのピラミッド構造って本当に必要なのか?

メモの取り方を工夫すると仕事ができるようになる?

この本では「ピラミッド構造でメモを取ると、一流の仕事ができるようになる」と言ってるんですけど、これって本当にそうなんですかね? たしかに、情報を整理して構造化するのは大事なことなんですよ。たとえば、コンサルの世界では「ピラミッドストラクチャー」とか「MECE」っていう考え方があるんですけど、これを日常のメモにまで適用するのが本当に効率的なのかは疑問なんですよね。

シンプルなメモのほうが速くて使いやすい

実際、「メモを構造的に整理する」っていうのは、仕事の場面によっては逆に効率が落ちることもあるんですよ。たとえば、アイデアを出す場面では、ピラミッド構造よりも「とにかく思いついたことを雑に書く」ほうが有効なことも多いんですよね。 つまり、「メモをピラミッド構造にしろ!」っていうのは、場合によっては有効だけど、常にそうするべきとは限らないわけです。本当に大事なのは、「メモの目的に応じて柔軟にスタイルを変えること」なんじゃないですかね。

フィードバックを受け入れる姿勢は本当に万能なのか?

「上司の言うことを素直に聞けば成長できる」の罠

この本では「フィードバックを受け入れることが成長につながる」と言ってるんですけど、これって本当に正しいんですかね? たしかに、「他人の意見を聞くこと」が大事な場面もありますよ。でも、フィードバックって「全部が正しいわけじゃない」んですよね。特に、会社の上司って「その人自身が正しいことを言ってるとは限らない」んですよ。 たとえば、会社の上司が「このやり方でやれ!」って言ってきたとしても、そのやり方が時代遅れだったり、非効率だったりすることってよくあるじゃないですか。そういう場合に「素直に従うべきなのか?」って話なんですよね。

フィードバックは選別する力が必要

だから、「フィードバックは全部受け入れよう!」っていうのは、あまりにも単純すぎる考え方なんですよ。本当に必要なのは、「どのフィードバックが有益なのかを判断する力」なんですよね。 たとえば、業界の第一線で活躍してる人のアドバイスなら価値があるかもしれないけど、社内でただ長く働いてるだけの上司の意見をそのまま受け入れても、意味がないこともあるわけです。 つまり、「フィードバックを受け入れることが大事」じゃなくて、「価値のあるフィードバックを選別することが大事」なんじゃないですかね。

「他者の視点に立って行動する」って本当に必要?

「他人にどう見られるか」を気にしすぎるデメリット

この本では、「他者の視点に立って行動することで信頼される」って話があるんですけど、これって逆に「他人の評価ばかり気にすること」につながるんじゃないですかね? たしかに、仕事の場面では「相手の立場を考える」ことが大事な場面もあります。でも、それを意識しすぎると「自分の意見を持てなくなる」っていうデメリットもあるんですよね。 たとえば、日本の企業文化って「空気を読むこと」が求められる場面が多いじゃないですか。でも、その結果として「みんなが遠慮しすぎて誰も本音を言わない」みたいな状況になったりするんですよ。

他人の視点よりも「自分の意見を持つこと」が大事

だから、本当に大事なのは「他人の視点に立つこと」じゃなくて、「他人の意見を参考にしつつ、自分の意見をしっかり持つこと」なんですよね。 たとえば、スティーブ・ジョブズって「他人の意見を気にしなかった」ことで有名なんですよ。むしろ、「みんながNOと言うことをやる」ことでイノベーションを起こしたわけです。 結局、「他者の視点を考えろ!」っていうのは、単なる「当たり前のマナー」の話であって、「最強の働き方」とはちょっとズレてるんじゃないですかね。

「最強の働き方」って本当に存在するのか?

結局、人によってベストな働き方は違う

この本は「一流の働き方」を教えてくれる本なんですけど、そもそも「最強の働き方」って本当に存在するんですかね? たとえば、「早起きが大事!」って言う人もいれば、「夜型のほうがクリエイティブになれる!」って言う人もいるわけですよ。つまり、「この方法が絶対に正しい!」っていう働き方は存在しないんですよね。 本当に大事なのは、「自分に合った働き方を見つけること」なんですよ。他人の成功法則をそのままマネするんじゃなくて、「自分の環境や特性に合わせてベストな方法を探す」ことが重要なんじゃないですかね。

この本の内容をどう活かすべきか?

だから、この本を読むときに大事なのは「全部をそのまま実践しよう!」って思わないことなんですよ。「これは自分に合いそう」「これはちょっと違うな」っていう感じで取捨選択するのが、一番賢いやり方なんじゃないですかね。 成功者の習慣をマネすること自体は悪くないんですけど、それが「必ずしも自分に合うとは限らない」っていうことを意識するのが大事だと思いますね。

コメント