声が9割って話、ちょっと盛りすぎじゃないですか?

要は、声が良ければ人生うまくいくって話なんですよね

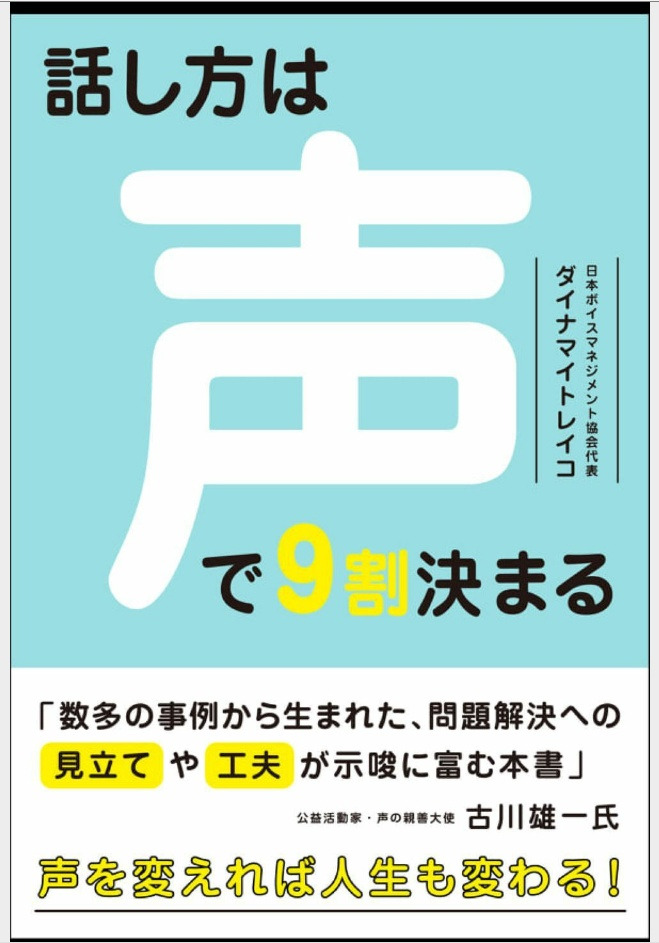

うん、タイトルからして「話し方は声で9割決まる」って、だいぶ煽ってきてますけど、実際にはそこまで単純じゃないんですよね。人間のコミュニケーションって、内容、態度、表情、声とか、いろんな要素が複雑に絡み合ってるわけで。声が9割ってのは、要は「声の印象が強い」って話を誇張して言ってるだけなんじゃないかなと。

で、「ボイスマネジメント®メソッド」って名前までつけて、声を変えれば人生変わるって言ってるわけですけど、うーん、それって本当にそうですか?声を改善して自信を持てる人もいれば、そもそも中身がないから意味がない人もいるわけで。たとえば、話の内容が薄くて説得力がない人がどれだけいい声してても、結局バレるんですよ。

「声と心がつながってる」って、逆じゃないの?

で、この本で面白いなと思ったのは「声と心のつながり」って話なんですけど、実際は逆のパターンも多いんですよね。つまり、心が不安定だから声が弱くなるってのはまあ分かるんですけど、じゃあ声を強くしたら心も安定するのかっていうと、そこには因果関係がない場合もあるわけです。

結局、声ってのはあくまで「結果」であって、原因じゃないことも多いんですよ。たとえば自己肯定感が低い人が声だけ鍛えても、心の中の「自分はダメだ」って思い込みが消えるわけじゃない。だから、根本的なメンタルの改善をしないで声だけどうにかしようとするのって、割と非効率なんじゃないかなーと思うんですよね。

「良い声」がなぜ大事かを考えると、結局は他人目線の話になる

つまり「声で得する社会」が前提になってる

この本の全体的なトーンから感じたのは、「声が良ければ他人に良い印象を与えられる」という、すごく他人目線の世界観なんですよ。で、それってたしかにビジネスの場では有効なんですけど、裏を返すと「中身より外見が重視される社会」に適応するためのハウツーにすぎないんですよね。

たとえば、声の重さのイメージとか、低い声がリーダーにふさわしいとか、まあ分かりやすいっちゃ分かりやすい。でもそれって、あくまで「そう聞こえるから得をする」っていう話でしかない。で、そういうテクニックにばっかり頼ると、自分の中身を磨くのをサボる言い訳になりかねないんですよ。

声に頼りすぎると、内容が空っぽでも気づかれないって誤解する人が出てくる

よくあるのが、「いい声で話せば何言っても通る」みたいな勘違いをする人が出てくること。要は、トークスキルとかロジックがなくても、声だけでなんとかなるって思っちゃうわけですけど、結局そういう人ってバレますからね。特に今の時代、内容が薄いのに声だけ良いプレゼンとか、YouTubeとかで簡単に見抜かれちゃう。

つまり、声ってのはあくまで「補助ツール」であって、メインじゃないんですよ。声を整えて印象が良くなるってのは、あくまで相手へのアプローチをスムーズにする手段に過ぎない。で、それを「9割」って言っちゃうのは、ちょっと盛ってるなと。

声を鍛えるのが悪いとは言わない。でも、それだけじゃ足りない

プラスの声スパイラル、実は「プラシーボ効果」だったりする

で、本書で紹介されてる「プラスの声スパイラル」ってやつ。これ、良い声を出すと自信がついて、相手の反応が良くなって、また自信がつく…って話なんですけど、これって実際には「自分がそう思ってるからそう見える」だけのプラシーボ効果だったりするんですよ。

もちろん、それで結果が出るなら別に否定はしないですけど、それを「科学的根拠があるかのように語る」のはどうなのって思うんですよね。まあ、声を良くしたいっていうモチベーションが上がるなら、それはそれで意味あるんですけど、過信しすぎると痛い目見ますよ。

腹式呼吸の話は正論。でも、それって昔から言われてることですよね

あと、実践的なアドバイスの中で「腹式呼吸」ってのが出てくるんですけど、うーん、正直これはボイトレの基本中の基本で、目新しさはないですね。しかも、「腹式呼吸で声が安定する」ってのは、声楽や演劇をやってる人には当たり前の知識で、それをいかにも新発見みたいに紹介されても、なんか違和感あるんですよ。

で、1時間に1回声を出すとか、水分補給をこまめにするとか、まあ健康的には正しいですけど、それって声だけじゃなくて、普通に健康維持の基本でもあるわけで。「声のためにこうしよう」って話に無理やり落とし込んでる感があるんですよね。

「聞き取りやすい声」を目指すなら、そもそも何を伝えたいかを考えるべき

最後に、「聞き取りやすい声の特性」とか「カツゼツの改善」とか言ってますけど、それ以前に「相手に何を伝えたいのか」がはっきりしてないと、いくら聞き取りやすくても意味がないんですよ。聞き取りやすくて印象が良くても、話の中身がスカスカなら、聞いた人はすぐに興味失いますから。

つまり、伝える力ってのは、声の質よりも「考えの質」に依存する部分が大きいんですよね。だから、まずは「自分が何を伝えたいのか」を考えた上で、その補助として声を使うべきで、順番が逆になってる人が多すぎるんじゃないかなと。

声だけじゃなくて、結局は「総合点」が大事なんですよ

リーダーシップは声だけで決まると思ってる時点でズレてる

で、「低い声は信頼感を与える」って話、これもよく聞くんですけど、それってあくまで「傾向」の話であって、「必須条件」ではないんですよね。低音ボイスの人がリーダーっぽく見えるのは確かにあるけど、じゃあ高い声の人がリーダーに向いてないかって言うと、それは違うんですよ。

結局リーダーって、どれだけ他人に伝える力があるか、信頼される人間性があるかっていう「中身の勝負」なんですよ。声ってのはそのうちの一つの要素にすぎなくて、それだけを改善して「これでOK」とか思ってたら、他の部分で足元すくわれますよ。

「声だけで変われる」は希望の物語。でもそれって、ちょっと危うい

この本に出てくる事例って、だいたい「声を改善したら人生が良くなった」っていうストーリーが多いんですけど、それって「うまくいった人」だけをピックアップしてるんですよね。で、うまくいかなかった人は紹介されない。いわゆるサバイバーシップバイアスってやつです。

人は「何か一つを変えれば人生が変わる」って話に弱いんですよ。楽したいから。でも現実はそんなに単純じゃなくて、声を変えるには時間もかかるし、メンタル面も並行して整えないと続かないし、他人の評価なんて気まぐれですからね。希望は大事だけど、それを売りにして現実から目をそらさせるのは、ちょっと危うい構造だなと思うわけです。

テクニックより先に「自己理解」が必要なんじゃないですか?

自分の声を録音するって、わりと残酷な作業なんですよ

実践編で紹介されてる「自分の声を録音して聞く」ってアドバイス、これたしかに有効なんですけど、けっこうメンタルにくるんですよね。自分が思ってたよりも声が高かったり、滑舌が悪かったりして、「うわ、こんな声で喋ってたのか」ってショックを受ける。

でも、そういう客観視のプロセスって、声に限らず大事なんですよ。自分の外見とか、話し方とか、態度とか、全部「他人からどう見えてるか」を知ることがスタート地点になる。でもそこが嫌だから、みんなスキルだけ磨こうとする。でも、先にやるべきなのは「自分を知ること」なんですよね。

「どう聞こえるか」より「何を言ってるか」を磨く方が難しい

声の重さやトーンを工夫しても、伝えたい中身がブレてたら意味ないんですよ。逆に、多少声が聞き取りづらくても、言ってることが的確で説得力があれば、人は耳を傾ける。つまり「話し方」っていうのは、声の問題じゃなくて「内容+構成+感情」の総合芸術なんですよ。

だから、聞き取りやすい声にする努力も大事なんですけど、それよりももっと本質的な「言語化力」や「構造化思考」を鍛えた方が長期的には役に立つんじゃないかなと。声は変えられても、思考の質は簡単には変わらないですからね。

声を鍛えることの意味は「外向き」じゃなく「内向き」に考えた方がいい

「自信がついた」っていう感覚をどう扱うかがカギになる

この本で一貫して語られてるのが、「声が変わると自信がつく」という話。でも、それって本質的には「声そのもの」じゃなくて、「自分が変化を実感したこと」による自信なんですよ。つまり、声はあくまでその手段の一つにすぎない。

だったら別に、筋トレでもダンスでも、日記でも何でもいいんですよ。自分が変化を感じられる行動なら、それが自信につながる。それを「声」に限定してしまうと、他の可能性を見逃すことになるんじゃないかなと。

だから、声の改善ってのは「自己効力感」のトレーニングにすぎない

自己効力感ってのは「自分はやればできる」っていう感覚のことなんですけど、声のトレーニングって、まさにそれを高めるための一手段なんですよね。最初はうまくいかなくても、練習して改善して、成果を感じることで「自分は変われる」って感覚が育つ。

そうなると、声を変えることそのものよりも、「変えようとする行為」そのものが意味を持つわけです。つまり、声は「変われる自分」を実感するためのツールとして使うと効果的で、それを「他人の評価を得るための手段」として使いすぎると、本質からズレてくるんですよ。

まとめ:声を磨くことは、人生を良くする一部。でも全てではない

最終的には、自分の思考と行動が全て

要するにですね、声を磨くことってのは確かに役に立つし、意味のある行為なんですけど、それだけで全てが解決するっていうのは幻想なんですよ。中身がない人がいくら良い声で話しても、バレるときはバレる。逆に、中身がしっかりしてれば、声が多少アレでも評価されることだってある。

だから、声を鍛えるってのは「手段」であって「目的」ではない。その手段を通じて「自分が何者なのか」「何を伝えたいのか」を深掘りすることが、本当の意味での「話し方の改善」になるんじゃないですかね。

で、最後に言うと、「声で9割決まる」っていう言葉に踊らされずに、「じゃあ残りの1割は何だろう」って考える人の方が、たぶん人生うまくいくと思いますよ。以上です。

コメント