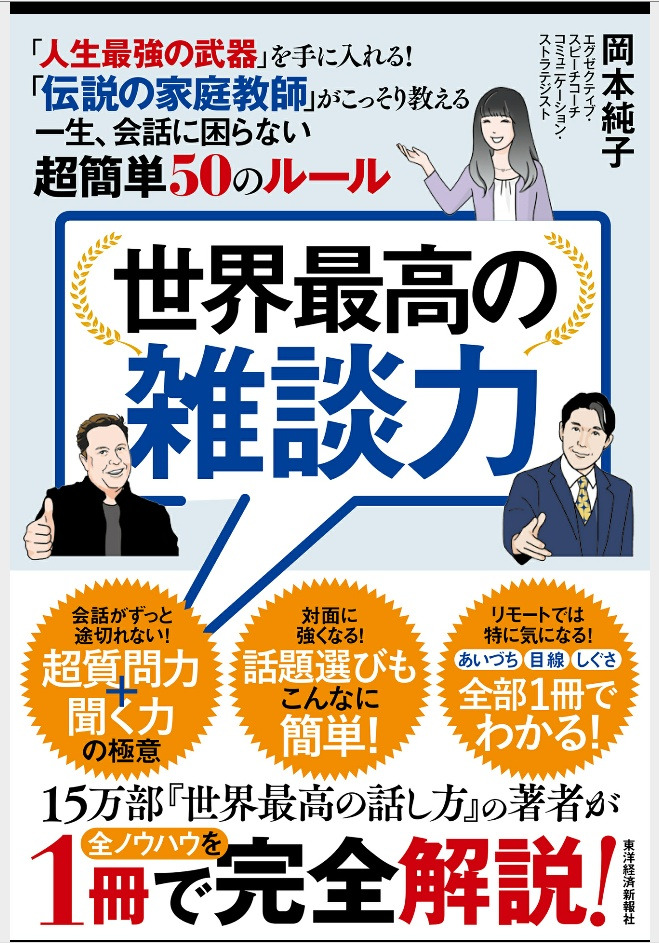

雑談力という幻想

雑談は本当に「人生最強の武器」なのか?

要は、その「雑談が人生を変える」とか「雑談力が最強の武器」って、ちょっと話を盛りすぎなんじゃないかと思うんですよね。もちろん、雑談がうまくできることで得をする場面はありますよ。でも、逆に「雑談が苦手な人=人生損してる」みたいな論調になると、それって単なるポジショントークじゃないの?って話で。

雑談ができる人が職場で好かれるのは、まあ、ありますよ。でも、それは「雑談力があるから優秀」ってことじゃなくて、「人あたりがいいから一緒に働きやすい」ってだけで、実際のスキルとは関係ないですよね。仕事ができるかどうかは、別の話なんですよ。結局、雑談が得意でも無能だったら意味ないし。

雑談で健康になるってどうなんですか?

あと、「雑談が健康にいい」とか「幸福感を高める」とか、そういうのも心理学っぽい話でエビデンスありそうに聞こえるんですけど、よく見ると小さいサンプルサイズの研究とか、たまたまそういう結果が出た研究だけ取り上げてるパターンも多いんですよね。

「知らない人と話すと気分が良くなる」って、例えばバス停で知らないおばあちゃんと話したらほっこりした、みたいな話なんですけど、じゃあそれを毎日続けたいか?って言ったら、たぶん大半の人は「うーん…」ってなると思うんですよ。そういうのって、たまにあるから価値があるわけで。

雑談を“技術”にすることの落とし穴

「雑談のルール50個」とか言ってる時点でズレてる

雑談って、そもそもルールやテクニックでやるもんじゃないと思うんですよ。雑談がうまい人って、自然に話しかけて、自然に返してるだけで、「はい、ここで5W1Hを使おう」とか「ここはYes,andで返そう」とか、いちいち考えてないですよ。

つまり、雑談が苦手な人に50個もテクニック教えても、混乱するだけなんじゃないかと。要は、雑談を「習得するべきスキル」だと思い込んでることが、そもそも間違ってるんじゃないかって話です。雑談って、緊張して「うまくやろう」と思った瞬間に終わるんですよね。

「相手に気持ちよく話させる」って、けっこう支配的ですよ

「相手を主人公にする」とか「質問して相手に話させる」とか、なんとなく聞こえはいいですけど、要は会話をコントロールしてるってことですよね。で、それを「雑談の技術」だと正当化してるわけで。

つまり、「雑談うまい人」って、実はけっこう会話の主導権を握ってて、「この人の話つまらないから、ちょっと流して別の話題に持っていこう」みたいな、裏で操作してることも多いんですよ。で、それができない人が「雑談下手」って言われる。ちょっと冷たい社会だなーって思いますよ。

人間関係における「雑談」の役割

「弱い紐帯」が大事って、それって偶然の産物じゃないの?

この本では、「弱い紐帯」、つまりたまに話すご近所さんとか、バイト先の先輩とか、そういう人との会話が人生を豊かにするって言ってますけど、あれも実際は運ゲーみたいなもんですよ。

旅行先でたまたま話した人と意気投合して…とか、確かにありますけど、それって話しかけたからじゃなくて、たまたま相性がよかっただけの話なんですよ。全員がそうなるわけじゃない。そこを一般化して「雑談を武器に」とか言われても、「いやいや、それは運が良かっただけでしょ」ってなります。

雑談がうまい人=好かれる人、という単純化

雑談うまい=好感度が高い=人生うまくいく、っていう方程式がこの本にはあるんですけど、現実はそんなに単純じゃないんですよ。雑談うまいけど信用できない人もいれば、無口だけど誠実な人もいる。

むしろ、雑談で得をするのって、第一印象が強い仕事、たとえば営業とか接客とか、そういう職種の人たちであって、エンジニアとか研究者とか、黙って作業して結果出す人たちには、そんなに意味ないんですよね。全員に向けて「雑談力が大事」って言うのは、ちょっと暴力的じゃないですか。

結局、雑談に何を求めてるのか

雑談ができる=自分を演出できる人?

この本の根底には、「雑談がうまい人=人付き合いもうまくて、人生もうまくいく人」っていう幻想があるんですよ。でも実際は、雑談が得意な人って、要は「自分をよく見せる能力」があるってだけで、別に本質的に優れてるわけじゃない。

「褒める力を鍛えよう」とか、「共感してリアクションしよう」とか、全部、自分をどう演出するかって話なんですよね。それを「自然なコミュニケーション」と言ってしまうのは、なんかズルいなーと思います。

「本音の会話」と「雑談」は別物

あと、これ大事なんですけど、「雑談ができること」と「本音で話せること」って、全然別なんですよね。雑談がうまい人ほど、本音は隠して表面的な会話ばかりしてるケースも多い。逆に、雑談が苦手だけど、本音でズバッと話せる人のほうが、深い信頼を得てたりする。

つまり、「雑談力を鍛えよう」って話は、言ってしまえば「浅く広く好かれる技術を身につけましょう」ってことなんですけど、それって別に全員が目指すべきことでもないし、なんなら消耗するだけの人も多いんじゃないかなと。

雑談の裏にある「社会の圧力」

なぜ「雑談ができない人」は責められるのか

雑談が苦手ってだけで、「コミュ障」とか「空気が読めない」ってレッテルを貼られるのって、ちょっとおかしくないですか?要は、雑談ってのが「できて当たり前」みたいな空気があるから、それができない人が排除される構造があるんですよね。

で、その空気を作ってるのが、こういう「雑談力の本」だったりするわけですよ。「みんな、これくらいの雑談力は持ちましょうね」って言われたら、「いや、それ無理なんですけど…」って人は、だんだん黙るようになっちゃう。つまり、雑談力を押しつける社会って、結構なハラスメントなんじゃないかって思うんですよ。

「空気を読め」は思考停止の合図

雑談のテクニックって、結局のところ「場の空気を読む能力」なんですよ。でも、それって要は「周りに合わせろ」ってことですよね。で、「空気を読む」のが上手い人ほど、実は思考停止してることもある。

つまり、雑談がうまい人って、場に合わせるのが得意なだけで、本質的なことを話さないんですよ。みんながなんとなく話してる流れに乗っかって、安心感を提供してる。でも、それって本当に意味のある会話なんですか?って話で。

質問力とその違和感

「質問する力」が万能という幻想

この本では「超質問力」ってのを推してるんですけど、質問ってそんなに万能なもんじゃないんですよ。だって、質問された側が「別に答えたくないな」って思ったら、それで会話終わるじゃないですか。

たとえば、「どこの温泉が好きですか?」って聞かれても、「温泉行かないんで」って返したら、もう次の会話に困るでしょ。つまり、質問力って、相手の地雷を踏まない運と、相手の話す気を見抜く勘が必要なんですよ。それを「技術です」って言われても、「うーん、それって再現性あるんですか?」ってなるんですよね。

Yes,andが生む「嘘の共感」

「Yes,and」で会話を広げるっていうのも、理屈はわかるんですけど、要は「相手の意見に同意したフリをしろ」ってことなんですよね。で、そのあとに「自分の意見を少し足す」という。

でもそれって、本音が「それ違うでしょ」って思ってても、口では「そうですねー、さらにこういうのもありますよね」って言わなきゃいけないわけで、それって要は「嘘の共感」なんですよ。で、それを続けるとどうなるかっていうと、だんだん自分の意見が言えなくなっていくんです。相手に合わせてばかりで疲れるし、結果として人間関係も表面的になるんですよ。

好かれることのリスク

「好感度至上主義」の不健全さ

この本は「好感度を上げる技術」にやたらこだわってるんですけど、好かれることって、そんなに大事ですか?って思うんですよ。むしろ、全員に好かれようとする人って、芯がない人が多いんですよね。

「嫌われたくないから」「場を壊したくないから」っていう理由で、全部合わせてる人って、だいたい信用されないんですよ。本当の信頼って、「こいつ、ちょっと面倒だけど、本音で話してるな」っていう感覚から生まれるんで、雑談で好感度を上げることばかり意識してると、むしろ信頼されなくなるっていうパラドックスがあるんですよ。

褒めるのもテクニック化すると胡散臭い

この本の「ミカンほかん法則」とか、褒める技術も具体的に紹介されてるんですけど、「承認」「共感」「賞賛」「感謝」を意識して褒めようって、それってもはや演技ですよね。

「すごいですねー」「えらいですねー」って、口では言ってるけど、本当にそう思ってるかどうかは別問題で、相手にもそれ伝わっちゃうんですよ。要は、褒めるのが上手い人ほど「営業スマイル」になってる可能性が高くて、逆に「なんかこの人、信用できないな」って思われることもあるわけで。そういうリスクに触れないで「褒めましょう!」って言うのは、ちょっと一方的すぎるんじゃないかと。

まとめ:雑談より大事なこと

雑談が苦手でも生きていける

最終的な話をすると、雑談がうまくなくても、別に人生困らないんですよ。むしろ、雑談に時間を使いすぎて、肝心な仕事の成果が出ないほうが問題で。要は、何を重視するかってだけの話で、「雑談力は最強の武器だ」って断言するのは、ちょっと思い上がりじゃないかと思います。

世の中には、「黙ってやることやる」ってタイプの人も必要なんですよ。そういう人がいるから組織は成り立つし、誰もが雑談力を持つべきっていうのは、ちょっと傲慢な価値観なんじゃないかなーって思います。

「自然体で話す」っていう当たり前の話

結局のところ、雑談がうまい人って、「相手の顔色をうかがいながら話してる人」じゃなくて、「自然に自分のペースで話せる人」なんですよね。で、そういう人は、テクニックを意識してない。だからこそ、聞いてて気持ちいい。

雑談力を鍛えるよりも、「自分はこういう人間です」っていうのを自然に出せるようになることの方が、よっぽど大事なんじゃないですかね。要は、「雑談しなきゃ」って思ってるうちは、雑談はうまくいかないんですよ。

コメント