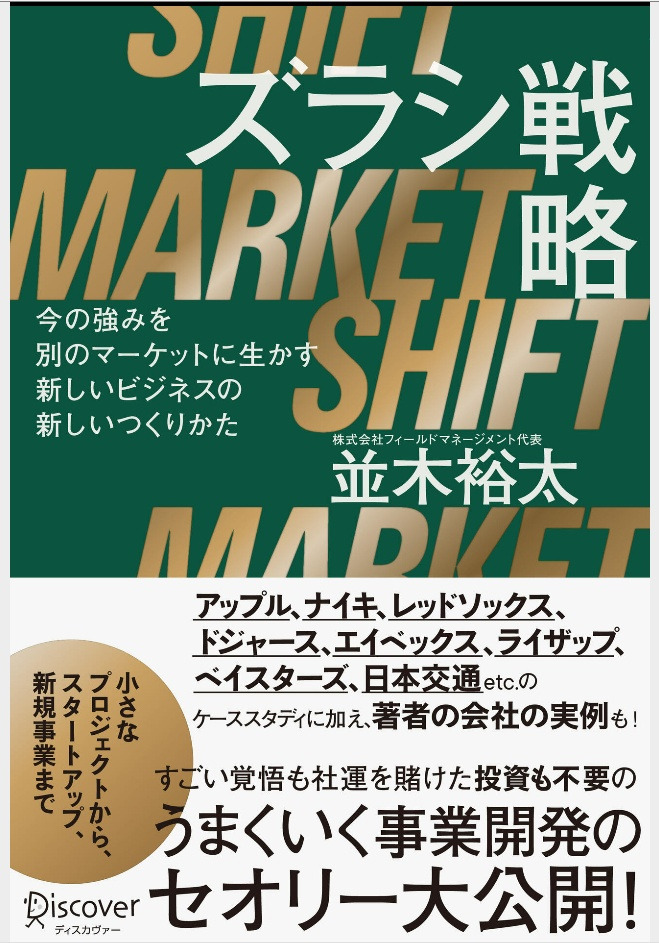

うーん、この本って要は「今のリソースをちょっとズラして新しい市場に展開すれば儲かるよ」って話ですよね。で、いろんな事例が載ってるわけですけど、ぶっちゃけこれって「応用力の話」なんですよ。だから、「ズラシ戦略がすごい!」っていうより、「応用する能力がある人はどこでも稼げるよね」っていう話に帰結するんですよね。

ズラシ戦略の本質って何?

要は「ビジネスの応用問題」

ズラシ戦略って言うとなんかすごそうに聞こえますけど、これって要は「今持ってるものをちょっと違う分野に使ってみよう」って話なんですよね。例えば、タクシー会社が配車アプリを作るとか、フィルムメーカーが化粧品業界に進出するとか。でも、これって別に目新しい発想じゃなくて、「元々持ってるものをどう応用するか?」っていう考え方の話なんですよ。 で、この応用力って、結局のところ「どれだけ世の中を広く見てるか」にかかってくるんですよね。タクシー会社が「うちのビジネスはタクシー業界だけ」って思ってたら、配車アプリなんて発想は出ないわけで。だから、「ズラす」ことが大事なんじゃなくて、「そもそも視野を広く持てるかどうか」が大事なんじゃないですかね。

ズラせるのは「強み」がある会社だけ

ここがちょっと残酷な話なんですけど、ズラシ戦略って「そもそも強みがある会社じゃないと使えない」んですよ。例えば、富士フイルムが化粧品業界に進出できたのは、もともと写真フィルムで培った技術があったからで、何の技術もない会社が「うちもズラそう!」って言っても、ズラせるものがないんですよね。 つまり、ズラシ戦略って「強い会社がさらに強くなるための戦略」であって、「ゼロからスタートする人向けの戦略じゃない」んですよ。だから、「ズラせるものを持ってない人はどうするの?」っていうところが、この本の弱点でもあるんじゃないですかね。

「ズラす」ことのリスク

市場を間違えると死ぬ

よくある話で、「うちの強みを活かして異業種に行こう!」ってやるんだけど、実はその異業種が全然儲からない市場だった、っていうパターンがあるんですよね。例えば、「AI技術を活かして介護業界に進出!」って言っても、介護業界ってめちゃくちゃ規制が厳しくて、利益率も低いんですよ。だから、せっかく技術があっても「儲からない市場」に行っちゃうと、逆に会社が傾くんですよね。 この本の事例でいうと、LINEが「スマホ普及率7%の時にリリースして大成功!」って話があるんですけど、これって要は「市場のタイミングをうまく見極めたから成功した」だけなんですよ。だから、ズラシ戦略が成功するかどうかは、「どの市場を選ぶか」がめちゃくちゃ重要で、「とりあえずズラせばいい」って話じゃないんですよね。

ズラしすぎると元の強みが活かせない

例えば、富士フイルムがフィルム技術を活かして化粧品業界に進出したのはうまくいった事例なんですけど、これがもし「フィルム技術を活かして飲食業界に行こう!」とか言い出してたら、多分失敗してたと思うんですよね。つまり、「ズラせる範囲」にも限界があるんですよ。 企業の強みって、ある程度「関連性のある分野」にズラさないと意味がなくて、例えば「IT企業が農業に進出!」とかってやると、「いや、それもう全然違う分野じゃん」って話になるんですよね。だから、「ズラす」って言っても、どこまでズラせるのか?っていうのをちゃんと考えないと、ただの迷走になるんですよ。

成功するズラシ戦略と失敗するズラシ戦略

成功するパターン

じゃあ、ズラシ戦略が成功するパターンって何なの?って話なんですけど、結局のところ「元の強みがそのまま活かせる市場に行く」っていうのが鉄則なんですよね。 例えば、日本交通がタクシー業界で培った技術を使って配車アプリを作ったのは、「タクシー業界のノウハウがそのままIT業界でも通用するから」なんですよ。だから、成功したわけで、これがもし「タクシー会社が飲食業界に参入!」とか言ってたら、全然違う業界すぎてうまくいかなかったと思うんですよね。

失敗するパターン

逆に、失敗するパターンは、「ズラしすぎて元の強みが活かせない」とか「市場がそもそも儲からない」とか、そういうパターンですよね。 例えば、コンビニ業界が「これからはITの時代だ!」って言って、自社でSNSを作ろうとしても、たぶんうまくいかないんですよ。なぜなら、コンビニ業界の強みって「物流」とか「店舗運営のノウハウ」であって、「SNSの運営ノウハウ」はないからなんですよね。だから、ズラシ戦略をやるなら、「本当にその市場で戦えるの?」っていうのをちゃんと考えないと、ただの無駄な投資になるんですよ。

ズラシ戦略の現実的な活用法

中小企業でも使えるのか?

よくある疑問として、「ズラシ戦略って大企業だけの話じゃないの?」っていうのがあるんですよね。富士フイルムとかLINEの話をされても、「いやいや、うちの会社はそんな大企業じゃないし……」ってなるわけですよ。でも、実は中小企業でもズラシ戦略は使えるんですよね。 例えば、町の工場が「うちは部品加工しかできません」って思ってたら、それだけの商売になっちゃうんですけど、「この技術を使ってオリジナルブランドの商品を作れないか?」って考えると、新しい市場が見えてくるわけですよ。実際、町工場が高級フライパンを作ってブランド化したりとか、そういう成功例もあるんですよね。 だから、「うちはズラせるものがない」って思うんじゃなくて、「今持ってるものをどうやって応用できるか?」っていう視点を持つのが大事なんじゃないですかね。

個人でも使えるズラシ戦略

企業だけじゃなくて、個人でもズラシ戦略は使えるんですよね。例えば、プログラマーの人が「プログラムしかできません」って思ってると、仕事の幅が限られるんですけど、「このスキルを活かしてYouTubeでプログラミング講座をやる」とか、「企業向けのコンサルをする」とか、そういうズラシ方もあるわけですよ。 要は、「自分のスキルをちょっと違う市場で活かすにはどうすればいいか?」っていうのを考えるだけで、新しい仕事のチャンスが生まれるんですよね。だから、「ズラシ戦略は企業向け」って思わないで、個人でも応用できるものだって考えたほうがいいんじゃないですかね。

ズラシ戦略の盲点

「ズラせば成功する」とは限らない

この本を読むと、「ズラシ戦略さえやれば成功する!」みたいな印象を受けるんですけど、実際はそんなに甘くないんですよね。ズラすこと自体は誰でもできるんですけど、「ズラした先で戦えるのか?」っていうのが問題なんですよ。 例えば、伝統的な和菓子屋が「うちもITを活用しよう!」って言って、オンライン販売に力を入れても、そもそもSNSのマーケティングが苦手だったら意味がないわけで。だから、ズラす前に「その市場で本当に勝負できるのか?」っていう現実的な目線が必要なんですよね。

ズラしすぎるとアイデンティティがなくなる

これ、結構見落としがちなんですけど、ズラシ戦略をやりすぎると「元々のブランドが何だったのか分からなくなる」っていう問題があるんですよ。 例えば、高級ブランドが「カジュアル路線にズラそう!」ってやりすぎると、「え、ここって結局何のブランドなの?」ってなっちゃうんですよね。実際、ハイブランドがストリートファッションに手を出して失敗するケースもあるし、逆にカジュアルブランドが高級路線に行こうとしてコケることもあるんですよ。 だから、「ズラすことが目的になってないか?」っていうのをちゃんと考えないと、結局ブランドの価値を下げるだけになっちゃうんですよね。

ズラシ戦略の未来

AI時代のズラシ戦略

これからの時代、「ズラシ戦略」はますます重要になってくると思うんですよね。特に、AIがいろんな仕事を代替していく中で、「今のスキルがそのまま通用しなくなる」っていう人が増えてくるわけですよ。 例えば、単純な事務作業をやってる人は、AIによって仕事がなくなる可能性が高い。でも、「事務作業のスキルを活かして、AIを導入する側に回る」とか、「データを分析する仕事にシフトする」とか、そういうズラシ方をすれば生き残れるんですよね。 だから、これからは「今のスキルをどこにズラせば価値が出るのか?」っていうのを常に考えることが大事になってくるんじゃないですかね。

日本企業はズラシが苦手?

日本の企業って、ズラシ戦略が苦手なところが多いんですよね。なぜかっていうと、「今までのやり方を変えるのが怖い」っていう文化があるから。 例えば、昔ながらの大企業って、「うちはこの業界で100年やってきたから、このままでいいんだ!」って思っちゃうんですよ。でも、それをやってると、いずれ市場が縮小して、気づいたら競争力がなくなってるっていうパターンが多いんですよね。 だから、ズラシ戦略がうまくいく会社って、「変化を受け入れる柔軟性がある会社」なんですよ。例えば、日本交通がタクシー業界の常識を壊して配車アプリに参入したのは、経営者が変化を恐れなかったからなんですよね。 日本の企業がこれから生き残るためには、「ズラすことを恐れない文化」を作るのが大事なんじゃないですかね。

ズラシ戦略をどう活かすべきか?

結局のところ「考える力」が大事

この本を読んで、「ズラシ戦略すごい!」って思うのはいいんですけど、結局のところ、「どこにズラすのが正解か?」を考えられないと意味がないんですよね。 だから、大事なのは「普段から色んな業界のことを知っておく」とか、「自分のスキルが他の分野でどう使えるのかを考える習慣を持つ」とか、そういうことなんじゃないですかね。

「ズラし方」を間違えないこと

ズラシ戦略をやるときに、一番大事なのは「ズラし方を間違えないこと」なんですよね。ズラしすぎると意味がなくなるし、逆にズラさなさすぎると新しい市場に入れない。 だから、「どこまでズラすのが適切なのか?」っていうのをちゃんと見極めることが、ズラシ戦略を成功させるポイントなんじゃないですかね。

コメント